今年9月、2025大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)」にて開催された第6回ジャパン・サステナブルシーフード・アワード(JSSA2025)の授賞式。リーダーシップ部門のチャンピオンに輝いたのは、『循環型藻場造成「積丹(しゃこたん)方式」によるウニ増殖サイクルとブルーカーボン創出プロジェクト』でした。

「積丹ブルー」で知られる北海道積丹町の海で、ウニ漁業者が中心となり半世紀にわたり藻場を再生、廃棄物を削減しながらウニ増殖に成功、ブルーカーボンの創出を実現する循環モデルを開発しました。2025年には体験型教育を担う団体『SHAKOTAN海森学校』も開設され、現在ウニ漁を基軸としたイノベーションの波が、積丹町から全国へ広がりを見せています。

当初、磯焼け問題に対して漁業者自身が始めた活動がどのように地域や環境、経済を循環させるモデルへと発展したのでしょうか? 15年にわたりプロジェクトを支えてきた積丹町役場農林水産課 水産業技術指導員、水鳥純雄(みずとり よしお)さんにお話を伺いました。

Part1では、「積丹方式」の一端を担う、株式会社つぎきの森の櫻井珠真呂(さくらい たまろ)さんにも同席していただき、同社が手がけるウニ殻肥料に関する研究や、藻場再生に向けた技術開発、そして養殖コンブ現場での実際の苦労などについてもお話しいただきました。

【循環型藻場造成「積丹方式」によるウニ増殖サイクルとブルーカーボン創出プロジェクト】

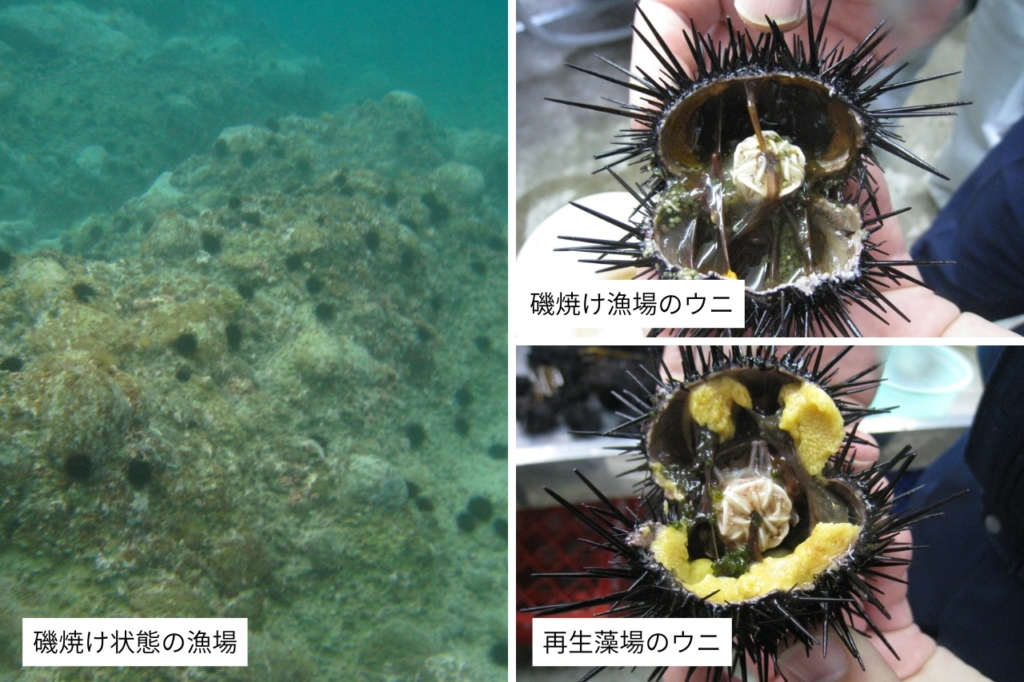

積丹町の漁業者で構成された「美国・美しい海づくり協議会」と「余別・海HUGくみたい」 が、2009年から始めた藻場再生活動(海の森づくり)を起点に発展させてきた地域主導の環境再生モデル「積丹方式」。

磯焼けで失われた藻場を再生し、その回復した藻場をウニの増殖や地域内資源循環に結びつけることで、藻場再生・資源回復・廃棄物削減・ブルーカーボン創出を同時に実現しています。関連リンク

ーまず、積丹町のウニ漁と藻場の再生についてお聞かせください。どのような背景から、漁業者の皆さんが自ら活動を始められたのでしょうか。

水鳥さん:積丹町はニシン漁が衰退してからウニ漁で経済を支えてきた町です。昭和40年代(1965年ごろ)から磯焼けの影響が始まり、ウニ生産量も減少が続きました。このような状況の中、自治体などに頼らず自らが当事者として行動することが重要だと考える漁業者が中心となって、様々な取り組みを行ってきました。

まず、海中を浮遊するウニの幼生を集め(天然採苗)、海中のカゴの中でエサを与えながら育てる『海中中間育成』という方法で、海に放流して増やすことに世界で初めて成功しました。その後、環境変化によって天然採苗が難しくなると、試験管の中で人工的にウニを受精させる手法に切り替え、町内に「水産種苗生産センター」を作って陸上で放流用種苗を育て、近隣の5つの漁協へ配布する体制を整えました。さらに、不足していたコンブの代替としてオオイタドリ(野草)の餌料化にも成功しました。

これらの技術は北海道立水産試験場で開発されたもので、積丹町ではその成果を実際の事業として発展させました。藻場造成は、研究機関の知見を活かしながら、漁業者自身が半世紀以上にわたって挑戦を重ね、次世代の若い漁業者たちが先人たちの意思を受け継いで改良を続けた成果なのです。

現在は藻場が再生しウニのエサが豊富に育っている

現在は藻場が再生しウニのエサが豊富に育っているー水鳥さんご自身は、いつ頃からこの取り組みに関わり始められたのでしょうか?きっかけとなった出来事などがありましたら教えてください。

昭和54年(1979年)に水産業改良普及員として余市町に配属されました。その頃から、すでに積丹町で行われているウニ増殖事業の研究や試験を担当しており、当時は漁業者がウニの天然採苗や海中中間育成をやっていた時期で、私も指導に携わっていました。

昭和61年(1986年)に転勤となり、道内各地を回りましたが、平成28年(2016年)に定年退職を迎える頃、積丹町で地域おこし協力隊を募集していたんです。そこで、若い頃に積丹町で培った知識と経験をもう一度活かせると考え迷わず応募しました。こうして再び積丹に戻り、今度はウニのエサとなる藻場づくりを始めることになりました。

ー2019年には廃棄ウニ殻を活用したコンブ肥料の開発に成功されています。ウニ殻の肥料化について、この発想が生まれた経緯や、行政面、技術面などで苦労された点があれば教えてください。

水鳥さん:行政面では、いくつものハードルを超える必要がありました。ウニ殻は「一般廃棄物」なので、そのままの状態で海に投入することはできません。そこで、まずウニ殻をゴムで固めて再生処理する方法を開発し、積丹町から「有価物」として認可してもらいました。その上で、ウニ殻肥料の作成試験計画書と天然の漁場で肥料効果を検証するための試験計画書を作成。漁協の同意を得て、北海道水産林務部との協議や、海上保安部への報告など、複数の手続きを経てようやく試験実施の承諾を得ることができました。その結果、初年度から3年連続で肥料効果の有効性が確認でき、事業拡大の大きなきっかけになりました。

櫻井さん:技術面では、陸上植物用の肥料との根本的な違いが課題にありました。陸上ですと土の中の微生物が有機物を分解して植物に吸収されやすくなりますが、海中ではこのプロセスが働かないので、「無機化」された養分をしっかりと必要な場所に確実に届ける必要があります。また、ウニ殻肥料だけでは補えない栄養塩がある一方で、全てを一度に与えてしまうと、海中で栄養塩どうしが反応してしまうリスクもあるので、与える栄養塩の種類や場所、量、状態が最適になるように研究を続けています。

ー実際にウニ殻肥料はどのような状況下でコンブに与えられるのでしょうか? 現場の様子についても教えてください

水鳥さん:ウニ殻肥料は、漁師さん数名が船に積み込み、目的の海域まで運んで海中に投下します。その後、海に潜って目的の場所に集めて積み上げていきます。ただし、この作業は天候や海況に大きく左右され、荒れた海では危険が伴うこともあります。

藻場の造成作業は12月から翌年3月にかけての真冬がメインなので、海水温がわずか2〜3℃ほど。海水で直接濡れることはありませんが、熱がどんどん逃げていくため30分もすれば身体が冷え切ってしまいます。それでも漁師の方々は、長年こうした過酷な環境の中でも作業を続けてきました。こうした漁師さんの苦労があってこそ、今のような豊かな藻場が再生されたのだと思います。

藻場づくり活動は、主に写真のような真冬の厳しい時期に潜水作業が行われる

藻場づくり活動は、主に写真のような真冬の厳しい時期に潜水作業が行われるー第6回ジャパン・サステナブルシーフード・アワードのリーダーシップ部門でチャンピオンとなりました。改めて地域や関係者の反響はいかがでしたか?

水鳥さん:これまでいくつかのコンテストに応募してきましたが、目的は今回のアワードと同じです。漁業者の方々が取り組んでいることは本当に素晴らしいのですが、当の本人たちは当たり前のこととしか考えていませんでした。そこで、彼らの活動を社会に知ってもらうきっかけになればと思い、コンテストに応募するようになったんです。そして、漁業者の方々の取り組みを各コンテストで発表したところ、ありがたいことにこれまで出場した全てのコンテストで入賞することができました。

その結果、マスコミにも取り上げていただく機会が増え、全国、多方面から講演依頼や問い合わせがくるようになりました。さらに、環境保全に取り組む団体を支援する民間企業のプログラムにも応募したところ、コンテストでの受賞経験が評価されて資金援助を受けることができました。その資金で老朽化していた潜水装備を新調したり、櫻井くんたちの「株式会社つぎきの森」を立ち上げることができたのです。

授賞式会場にて、櫻井さん(写真左)、水鳥さん(写真中央)、小山さん(写真右)3名でトロフィーを受け取り、喜びのウニポーズ

授賞式会場にて、櫻井さん(写真左)、水鳥さん(写真中央)、小山さん(写真右)3名でトロフィーを受け取り、喜びのウニポーズー長年、漁業者や行政、企業と協働する中で特に大切にされていることや、工夫されていることについて教えてください

水鳥さん:私たちの活動はあくまで漁業者の自主性を基本として、漁協や役場、支援企業は、国から支給される活動費の事務手続きや技術指導、資金援助といった形で、あくまで”裏方”として関わっています。そのため、何よりも大切にしているのはそれぞれの「信頼関係」です。私は現場が近いので、電話ではなく直接会って話すようにしてますし、冬でもなるべく作業に同行しています。現場で指示する必要はないのですが、ハプニングが起きた時に私なりのアドバイスができることがあるからです。そうやって実際の現場や経験を共有することで、これまでの信頼関係が築けてきたと思います。

現在、水鳥さんたちは北九州や利尻町など全国から要望を受け、地域発展のために「積丹方式」の知見を伝えています。そして、単なる資源回復ではなく、ウニ漁を基軸とした町の創生を目指してさらなる計画を進めています。

Part2では、Jブルークレジット申請へのステップや認証後に受けた影響、SHAKOTAN海森学校の小山彩由里さんにも同席していただき、SHAKOTAN海森学校のコンセプトや今後の展望について伺います。

執筆:中川僚子

大学で市民向け環境学習講座の実践・研究補佐を務めた後、2023年よりフリーランス。地域がつながるさかなの協同販売所「サカナヤマルカマ」スタッフ。科学読物研究会会報編集部。理科教育、環境教育に関わりながら執筆活動を行う。

--1024x819.jpg)

Times-top-banner-1024x609.png)

Times-top-banner-1024x609.png)

-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)

KEY WORD

水産分野の専門用語や重要概念を解説。社内説明やプレゼンにも便利です。