GDST

GDST (Global Dialogue on Seafood Traceability) は、水産物のトレーサビリティの国際標準をつくるために設立された企業間プラットフォームです。

水産資源の枯渇や海洋環境の破壊につながりかねないIUU(違法・無報告・無規制、Illegal, Unreported and Unregulated)漁業の撲滅を目指して、国際NGOであるWWFとグローバル・フード・トレーサビリティ・センター(GFTC)の呼びかけにより、2017年4月に発足しました。2022年10月には独立した事業体となりました。

当初24社だったGDSTへの加盟企業は、2021年11月には、世界最大級のマグロ貿易会社である台湾のFCFを含む80社以上に拡大しました(*1)。

水産物のトレーサビリティの確保は、実効性のあるIUU漁業対策のための前提となりますが、各国各社のトレーサビリティシステムで使用する情報の一貫性の欠如、また、異なるシステム間の互換性の欠如が、広範で共有可能なトレーサビリティを実現する上で大きな障害となっていました。

GDSTは、3年間にわたる起草プロセスを経て、2020年3月、水産物を漁獲時から販売時まで一貫してトラッキングできる、世界初の業界標準「相互運用可能な水産物トレーサビリティシステムに関するGDST標準およびガイドライン バージョン1.0」(GDST 1.0)を発表しました。

GDST 1.0は、水産物サプライチェーン内で記録・伝達する必要がある主要データ要素(KDEs: Key Data Elements)と、トレーサビリティシステム間でデータを共有するための技術フォーマットおよび命名法を管理する標準を定めています。この標準は、米国水産物輸入監視制度やEU/IUU漁業規則といった輸入規制や地域漁業管理機関(RFMOs)の取り決めを遵守できるようにも設計されています。

GDST 1.0は、「画一的な」ソリューションを課すものではなく、ブロックチェーンなどの最先端技術を含む複数のシステムで柔軟に実装できるように設計され、また、各企業の実状に合わせて段階的に導入していくこともできます。

GDSTが定めるKDEsを使って各企業や業界が用いるシステムに相互運用性を持たせていくことで、世界のトレンドや技術開発と一致したトレーサビリティシステムへの投資が可能となります(*2)。

IUU漁業に関わるリスクを避け、製品の自主回収や廃棄、それに伴う法的費用が減少することで利益率が増し、トレーサビリティは合併買収よりも投資効果が高いという報告もあります(*3)。

世界中でサプライチェーンへの導入が進む電子化の動きに対応して、GDSTは、2022年3月にGDST 1.1へのアップデートを発表し、また、2022年6月には、GDST標準を用いたデータをトレーサビリティシステム間で共有・相互運用が可能かどうか検証できるオンライン上のテストを開始しています(*4)。

引用文献

*1 「Largest tuna trader in the world joins the Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST)」

*2 「相互運用可能な水産物トレーサビリティシステムに関するGDST 標準およびガイドライン バージョン 1.0」エグゼクティブサマリー

*3 「水産加工業はトレーサビリティで利益倍増」英報告書」

*4 「Launch of GDST Capability Test is a Major Leap Forward in Bringing Quality Assurances and Practical Adoption Support to the Seafood Industry」

トレーサビリティに関する記事

世界の水産企業30社のSDGs取り組みランキング 今後の課題と可能性とは

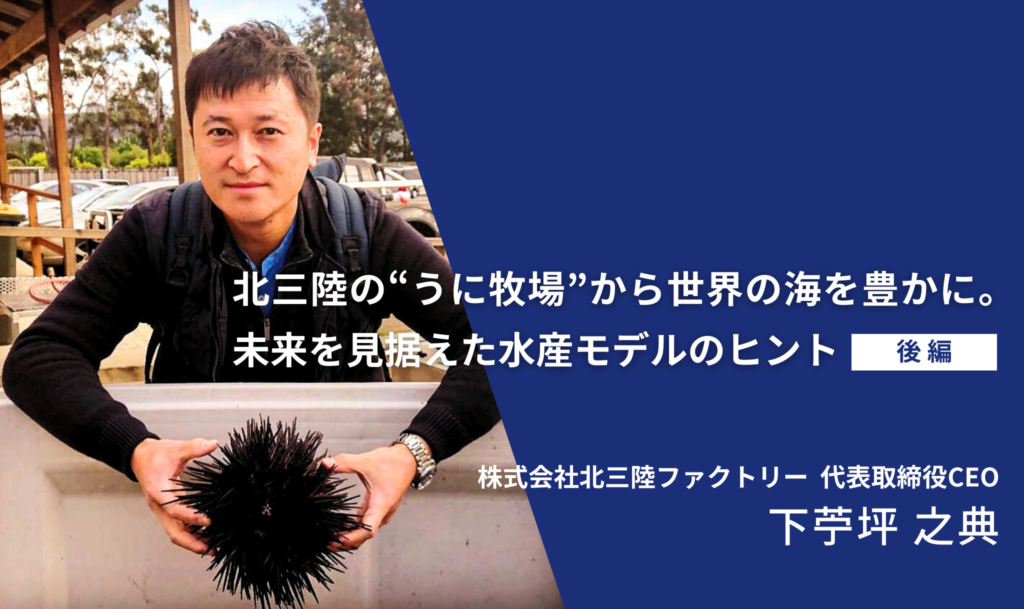

北三陸の“うに牧場”から世界の海を豊かに。未来を見据えた水産モデルのヒント(後編)

北三陸の“うに牧場”から世界の海を豊かに。未来を見据えた水産モデルのヒント(前編)

労働者の人権は、水産企業にとって喫緊の課題。関係ないと思わないで、まず着手してほしい(後編)