世界の人口は増え続け、国連の調査によれば2030年には約85億人、2100年には約112億人になると推定されています※。それに伴い、牛や豚、鶏などの畜産由来のタンパク質が不足すると予測されています。この予測は「タンパク質危機」と呼ばれ、早ければ2030年ごろまでに需要と供給のバランスが崩れ始めると言われています。その解決手段として注目されているのが水産業、中でも養殖業です。

東京サステナブルシーフード・サミット 2023」で行われたパネルディスカッション「世界水産戦略と養殖業の役割」では、水産養殖管理協議会(ASC)CEOのクリス・ニネスさん、LRQAサステナビリティ株式会社代表取締役の冨田秀実さん、スクレッティング株式会社の伊奈佳晃さん、MOWI(モウイ)のカタリナ・マーティンズさんが、世界の水産戦略と養殖業の未来について意見を交わしました。そのセッションから、養殖業の今後の可能性や、課題とその解決の鍵をご紹介します。

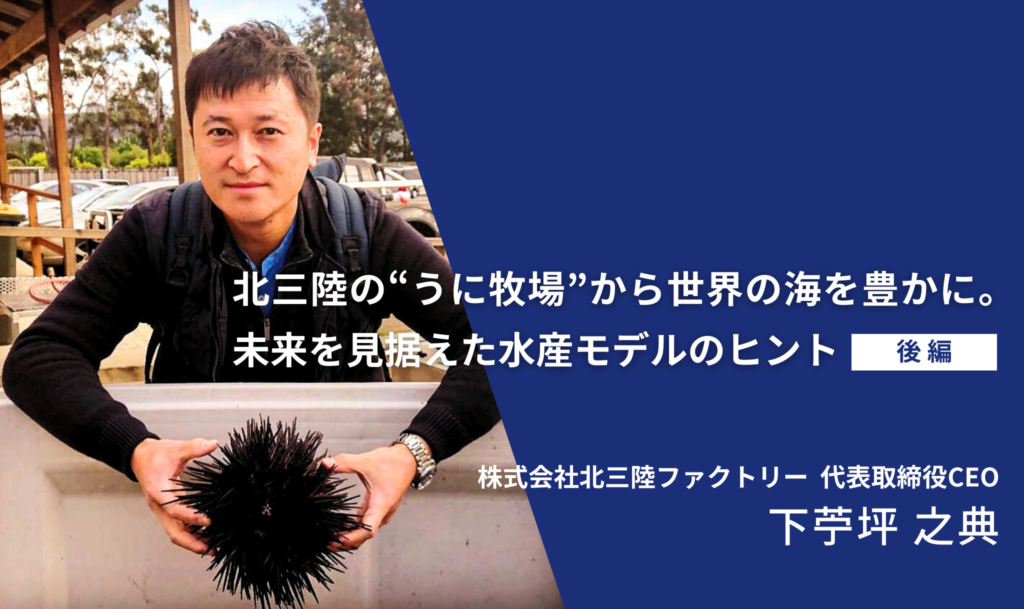

ASC CEO クリス・ニネスさん

ブルーフードとその養殖の重要性が高まっています。しかし、ASCの認証を受けている養殖水産物はサステナビリティの需要の約12%に過ぎず※、今後は養殖事業者の認証取得をいかに推進するかが重要です。そのためASCは、養殖の効率を上げ、生産者の暮らしを良くする体制を養殖事業者と共に構築していくための「改善プログラム」を策定しています。

気候変動戦略としては、ASCは養殖事業者から収集したデータをもとに独自の計算法で温室効果ガス排出量を算定し、削減・緩和を推進。さらに、サプライチェーンで問題が起きた際に迅速に原因を確認するためのデジタルトレーサビリティも構築中です。

また、金融機関からESG投資への関心が高まっている中、ASCは数々の金融機関と協力し、ESGの指標とSDGsの目標を連携させるための取り組みを行なっています。企業がSDGsの成果を表すためにも、認証が重要な役割を担うようになっていきます。

MOWI CSO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー)兼CTO(チーフ・テクノロジー・オフィサー) カタリナ・マーティンズさん

水産物は人類の摂取カロリーの2〜4%、タンパク質の15%しか担っていないため、海洋の可能性を解き放ち、サステナブルな食品を生産していく「ブルー革命」を起こす必要があります。

モウイはFAIRR※ランキングで何年もトップの評価を受けている企業です。そして、

サステナビリティ戦略「Leading the Blue Revolution Plan」で30以上の戦略を実践。サステナブル調達方針の達成状況が100%など、高い達成率を実現しています。

スクレッティング ビジネスディベロップメントテクニカルセールス 伊奈佳晃さん

スクレッティングのサステナビリティの「ロードマップ2025」における3つの柱の中の「気候と循環」について、温室効果ガス削減のため特に原料調達でのサステナビリティが重要と考え、戦略を作成しています。

そのためスクレッティングでは主要な資料原料のトレーサビリティを確立し、世界の水産養殖認証に準じた飼料を提供しています。また、加工副産物を優先的に利用し、飼料の低魚粉化を目指しています。さらに、20年にわたるサステナビリティへの取り組みをもとに、認証取得を希望する顧客へのサポート活動も行なっています。

LRQAサステナビリティ 代表取締役 冨田秀実さん

気候変動や海洋プラスチック、労働人口の減少、人権問題などリスクの多い水産の中でも、養殖業は比較的リスクをコントロールしやすく、生産性やサステナビリティの向上を期待できる分野です。その中で、人権や餌、加工段階の問題などのリスクを削減するためには、サプライチェーンの上流から下流までを見渡すトレーサビリティが重要です。

ASCのニネスさんは、天然水産物の漁獲量が減っていく一方で水産物に対する需要は増えていくという状況の中、養殖の役割が重要になっていくと同時に責任も伴うと言います。養殖といっても無限に増やせるわけではなく、餌として陸上の作物を消費するなど、地球環境に全く影響がないわけではありません。ですが、水産は畜産よりも効率的に餌を活用できるため、今後の可能性に期待を示しました。

サステナブル・シーフードを牽引するモウイのマーティンズさんは、サステナビリティへの取り組みは常に改善の必要があり、NGOなどステークホルダーの声を聞き対話を重ねること、優先順位を決めることが重要だと指摘しました。

スクレッティング伊奈さんは日本の養殖業者について、実はもともとグローバルな基準に近いところで養殖を行なっており、海外の基準に合わせることはさほど難しくはないはずだ、と述べました。

日本はSDGs目標14「海の豊さを守ろう」の達成度が伸びていないという現状があります。この点について冨田さんは、多くの人が危機感を持ち、そこに変化を起こそうという強いモチベーションが生まれるという動きがないがないことが原因とした上で、解決にはステークホルダーがアクティブであること、消費者の認識を高めていくことが重要と語りました。

SDGs達成年の2030年に向けて、「サステナブルを選択肢のひとつではなく主流に」と語るニネスさん。SDGs達成のためにも、さらなるアクションレベルの向上が求められます。

セッションの内容は、こちらのアーカイブからご覧いただけます。

1-1024x172.png)

-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)

-2560-×-1536-px-1024x614.png)

.jpg)