東南アジアで少年時代を過ごし、国際企業の途上国進出による、社会や環境面の課題を現場で目撃したことから、サステナビリティに強い関心を持ったアダム・ブレナンさん。前編では、大学院を出てファッション業界でサステナビリティ推進担当としての経験を積んだ後、水産業の世界に入り、タイ・ユニオンで精力的に取り組んできた活動を紹介していただきました。(<<<前編を読む)

後編ではさらに具体的に、多岐にわたるサステナビリティの取り組みをさまざまな関係者とともに推進していく、実務の現実や姿勢を含めてお聞きします。

――今のお立場にいて、個人的に大事だと思われることを教えてください。

人権、気候変動、生物多様性などは、どれもサステナビリティの未来に必要不可欠で、ひとつを選ぶことはできません。そんな中で私が大事にしていることを挙げるなら、まずひとつは「透明性」でしょうか。

私たちがタイ・ユニオンで今まさに遂行しているのは、かなり野心的な計画です。だからこそ、順調なことはもちろん、失敗や難航していることも、失敗の原因も含めて、すべてを見せていかなくてはなりません。

先頭ランナーであるということは、何がうまくいくのかも試してみないとわからない。そして試してみた結果、失敗もあるということです。そこから学べれば、失敗は悪いことではありません。だから常にすべてを内外から見えるようにしておくこと、風通しよくしておくことが大事なのです。

もうひとつ大事にしているのがアカウンタビリティ、説明責任の明確化です。社内でもサプライチェーン全体の中でも、適切な人が、適切な責任と権限を持っていなくては、変化を引き起こすことはできません。

タイ国内にあるタイ・ユニオンの加工現場での作業

タイ国内にあるタイ・ユニオンの加工現場での作業――サステナビリティの課題は多方面にかかわり、広汎にわたる要因がからんでいると思います。水産企業としては、どこまで責任を負う必要があると思われますか?

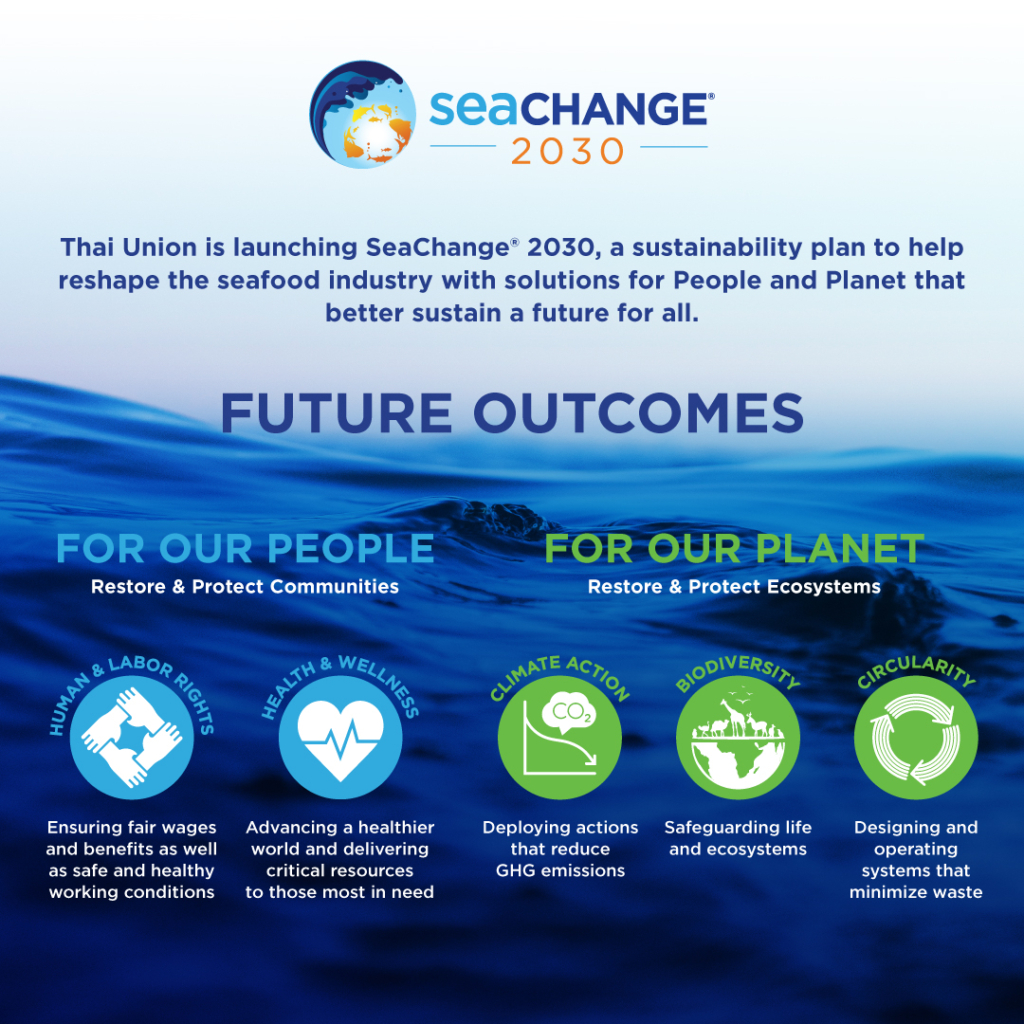

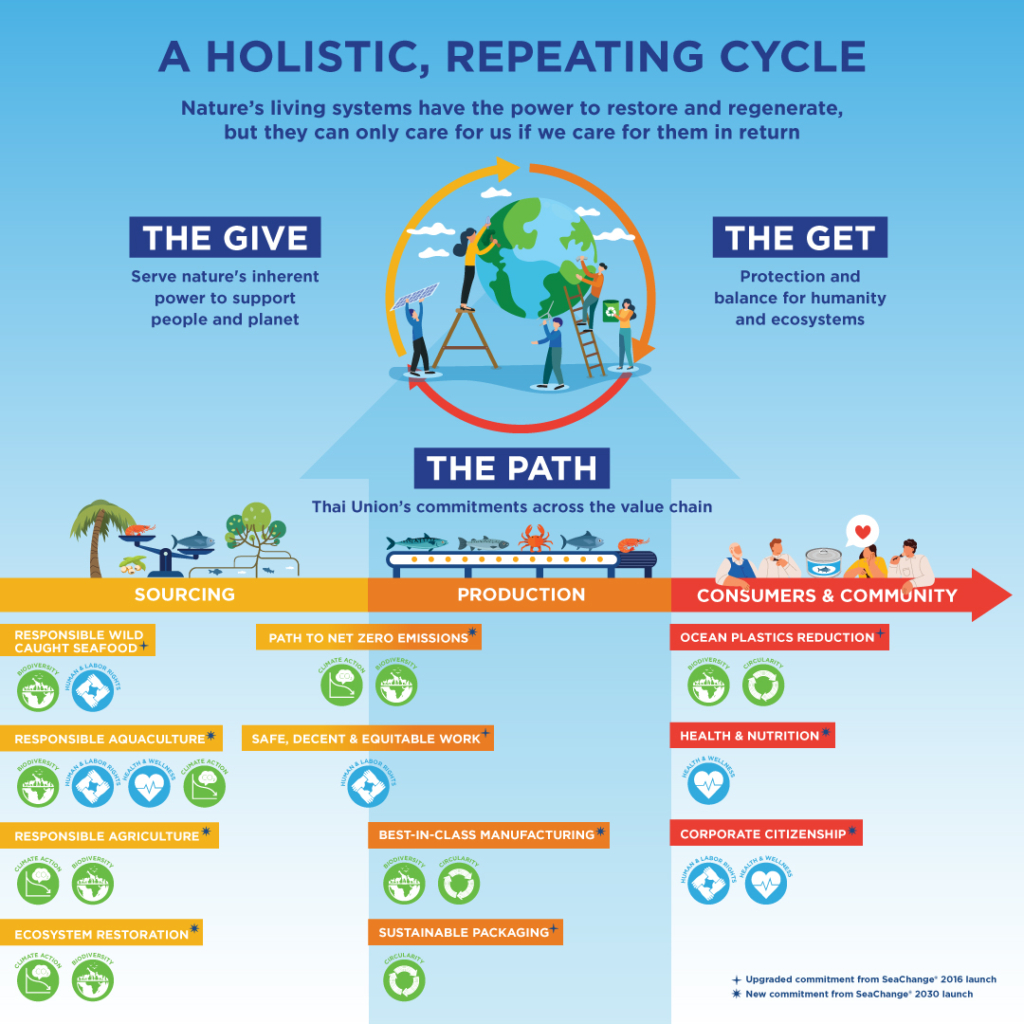

SeaChange®2030では、5つの将来目標を掲げています。人権と労働者の権利、健康とウェルネス、気候変動へのアクション、生物多様性、サーキュラリティ(循環)です。これらはいずれも、自分たちの責任範囲と考えているものです。

SeaChange®2030では、「人権と労働者の権利、健康とウェルネス、気候変動へのアクション、生物多様性、サーキュラリティ(循環)」の5つの目標を掲げる

SeaChange®2030では、「人権と労働者の権利、健康とウェルネス、気候変動へのアクション、生物多様性、サーキュラリティ(循環)」の5つの目標を掲げる

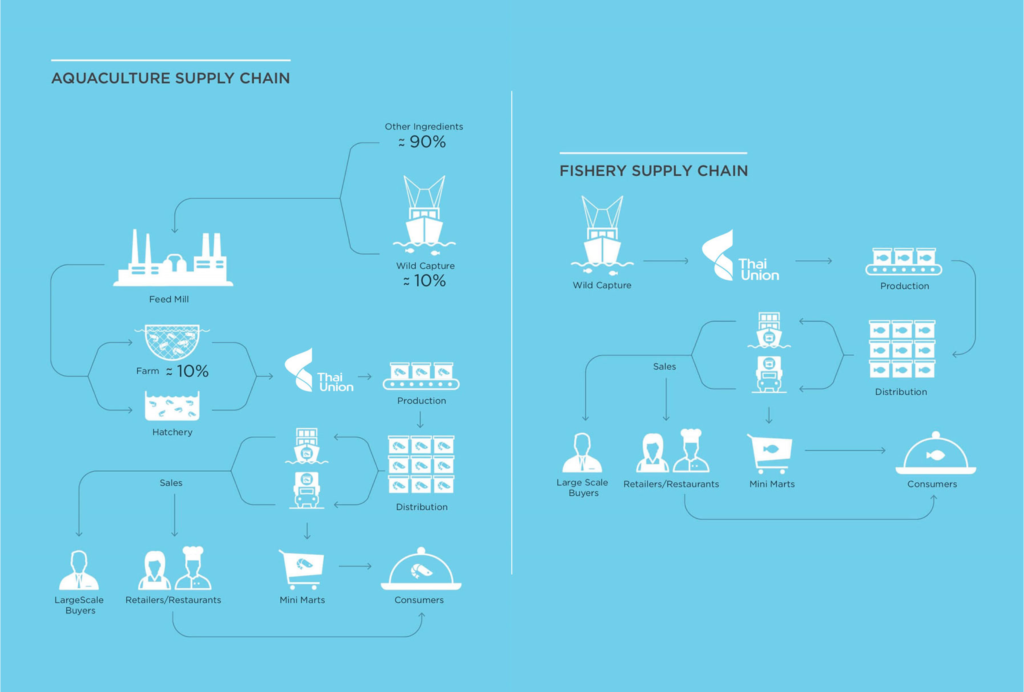

私たちは実際に漁船を保有しているわけではないので、「漁船の活動にまで責任を持てない」と言ってしまうことは簡単です。でも私たちは、その漁船から魚を買っています。だから突き詰めて言えば、漁船で起きることまで含めて責任を持つべきだと考えました。それが自社の活動の外にあっても、国境の外にあってもです。

お話ししたように私たちのビジネスは、自分たちが直接魚を獲っていなくても、海に依存していることに変わりはない。水産資源の健全性が崩れることは、商売上のリスクです。だからこそSeaChange®は広汎にわたる目標を掲げています。自分たちの未来のためには、人権から気候変動までの5分野に、取り組まないわけにはいかないのです。自分たちの手の内だけを見ていてもだめだという認識は、社内で共有できていると思います。

自分たちの手元にある業務の範囲だけでなく、その上流にも、下流にも、もっと当事者意識を持たなければならない。実はこうした視点は、タイ・ユニオンにとって直接的なビジネス上の強みにもつながります。現在、日本を含め世界中で、環境にかかわる法規制がどんどん強化されています。この活動は、将来的な法規制にかかわる自社リスクを最小化する方策でもあるのです。

――それにしても、気が遠くなりそうな長い道のりですね。

ポジティブな話題としてひとつ強調しておきたいのが、同業者間のコラボレーションです。たとえば労働者の人権問題、過剰漁獲、IUU(違法・無報告・無規制)漁業といった課題に取り組むことは、1社だけでは難しい。

リーダーが道を示し、うまくいった方法を共有することはできますが、その先へ進むには業界内のコラボレーションが必要です。私たちも、そのためにいくつかのグループに参加しています。たとえば世界最大の水産企業9社が集まったSeaBOSです。日本企業も3社が参加し、タイ・ユニオンも彼らと共に課題解決に取り組んでいます。

本当に世の中を変えるような強いインパクトをつくり出すには、業界内の連携が不可欠です。同業他社と手をとりあい、学びあい、業界としての解決策を見つけなくてはなりません。

――幅広い課題の中で今、具体的にフォーカスされていることはありますか?

SeaChange®2030の5つの目標は、互いに強くからみあっていますが、その中で私が今、短期的にフォーカスしていることが3つあります。責任ある漁業、責任ある養殖、そして気候変動です。最も困難かつ差し迫った「ビッグ3」の課題のために、アクションプランをつくり、ロードマップを描いて、直近の2、3年の動きを出しているところです。

タイ・ユニオンのサプライチェーン。左の養殖では、飼料の原料から、飼料製造、孵化、養殖、製造・加工、流通、大小規模の小売店や飲食業を経て消費者に届くまで。右の漁業では、漁船での漁獲から同じく消費者までを視野に入れる

タイ・ユニオンのサプライチェーン。左の養殖では、飼料の原料から、飼料製造、孵化、養殖、製造・加工、流通、大小規模の小売店や飲食業を経て消費者に届くまで。右の漁業では、漁船での漁獲から同じく消費者までを視野に入れる

もうひとつ、私が今フォーカスしているのがNGOとのパートナーシップです。これは2016年から戦略の大きな一角を占め、世界有数のNGOと協力してきました。現在はThe Nature Conservancy(ザ・ネイチャー・コンサーバンシー)とともに漁船の船上モニタリングに取り組んでいます。他にもSustainable Fisheries Partnership(サステナブル・フィッシャリーズ・パートナーシップ)や、新たなパートナーも探しているところです。

こうしたパートナーシップは、新たな課題に取り組むには不可欠です。新たな分野で必要な専門性やスキルを、自社だけではカバーしきれないからです。

――最後にもう1点、サステナブルな水産業に向けて努力しようとしている、日本の企業や個人にアドバイスするとしたら、どんなことでしょう?

これまで取り組んできた中で個人的に重要だと思うのは、人と関わり、人とつながり、人に影響を与える力です。

計画実行に向けて私が具体的にすることは、複雑で大きなサステナビリティの課題をかみくだいて、さまざまな立場のステークホルダーが理解できる言葉に置き換えることから始まります。それには相手に合わせて、自分のコミュニケーションのスタイルを変える必要があります。

たとえば明日、私はサプライヤーの漁船に乗って現場の人と話をしてきます。その次の日は企業の役員室で、新しいサステナブル戦略のための大規模投資について説得しているかもしれない。それぞれの場で目の前にいる人とうまく関わるために、すばやくダイナミックに自分を切り替える必要があります。

――なるほど、多くのステークホルダーが関わる課題なだけに、前へ進めるためには、それぞれの相手に響くコミュニケーションを意識する必要があるのですね。

そうです。大事なのは、相手が理解でき、自分ごとと思える方法で伝えることです。コミュニケーションによって相互に影響を及ぼすには、相手にとって意味のある伝え方が必要です。

ごく最近、タイ・ユニオンの役員ミーティングで私は、気候変動の財務リスクを説明しました。気候変動によって引き起こされる年間の損失リスクが、たしか千7百万ドル弱だったと思います。経営への直接的なインパクトの話題に置き換えることで、役員会議室で響く言葉になるのです。

どんな相手に対しても、サステナビリティを「自分ごと」の話題にすることは可能です。しかしそれには、こちらのアプローチを変えなければならない。相手にとって意味のある話として伝えるためには、かなり大きな転換が必要です。

――そうした視点を含めて、日本の水産業にはどんな印象をお持ちですか? 日本の水産企業や関係者に向けて、アドバイスするとしたら何でしょう?

日本の顧客を見ていて、近年かなり前向きな変化が起きていると感じます。行政も変わりつつあります。

よく聞かれることですが、「どの国がいちばん進んでいるか」を尋ねて、自分たちと比較しても意味がありません。それより、めざすべき方向はどちらなのか、自分たちはその方向へ向かっているのか、を気にするべきです。

その点で言えば、日本はまちがいなく正しい方向へ向かっています。日本の水産企業とつきあう中で感じますが、彼らはコラボレーションに対して前向きで、他地域の話題にもオープンに耳を傾けてくれます。だから自信を持って、今の方向に引続き進んでほしい。そのために私たちも協力したいと思います。

ただ、一朝一夕で変化を起こすことはできません。タイ・ユニオンも2016年から取り組みを始めて、SeaChange®2030のコミットメントを達成するまで、まだまだ先が長い。そして2030年になれば、またその先があります。

ゴールもまた変わっていくので、私たちもそのつもりで取り組む必要があります。長い旅を続ける中で、互いに自分の担う役割を意識しながら、それぞれの責任を背負って前進を続けるしかありません。

アダム・ブレナン

タイ・ユニオンのCSO(最高サステナビリティ責任者)。同社グループのグローバル・リーダーシップ・チームの一員として、グローバル・サステナブル戦略「SeaChange®2030」の策定と推進を主導。同社に参加以前には、Puma、Saitex、C&A他でアジア地域におけるサステナビリティ関連のマネジメント等を手がける。英ハーパーアダムス大学卒、同レディング大学で再生エネルギー・テクノロジーとサステナビリティにより修士号取得。

取材・執筆:井原 恵子

総合デザイン事務所等にて、2002年までデザインリサーチおよびコンセプトスタディを担当。2008年よりinfield designにてデザインリサーチにたずさわり、またフリーランスでデザイン関連の記事執筆、翻訳を手がける。

-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)

-2560-×-1536-px-1024x614.png)

.jpg)