環境、資源、気候変動、感染症、武力紛争など、人類は今、「かつてない変化」に直面しています。前編では、1960年代の捕鯨現場を皮切りに日本と世界の水産業に関わり続け、日本水産株式会社(以下ニッスイ)の経営トップを10年余り務めたマリン・エコラベル・ジャパン協議会 会長の垣添直也さんに、これまでに目の当たりにしてきた数々の変化を語っていただきました。(<<< 前編を読む)

後編では、垣添さんの視点から日本の水産業の課題と処方箋を語っていただき、持続可能な水産資源と持続可能な水産業を両立させるためのマインドセットを中心に伺います。

―― やはり、日本の漁業はどんどん衰退しているのでしょうか。

衰退しているというよりは、産業の構造が変わっていくわけですから。今は魚をたくさん獲ることが目標ではなくて、必要な魚を獲るという状況です。漁民も船も減っていますし。つまり、水産業は「魚を獲る産業」から「魚から最大の価値を創る産業」に変わったんです。そういう意味で言うと、世界で日本の漁業だけが衰退しているという言い方はあまり正しくないと私は思います。

日本は今、どれぐらい魚があればいいのか。確かに、1,300万トンも獲っていた1980年代の半ばが日本のピークでしたが、そのうち500万トンはマイワシで、多くは魚粉・魚油の原料でした。

例えば、カツオの一本釣りとまき網船の競合の話をすると、一本釣りの人たちは、「まき網船が同じ漁場にいなければ、俺たちもっと獲れるんだ」と言う。確かにそういう事実はあるんですよ。

漁業間の調整について、ニュージーランドでは、沖合の船と沿岸の小型の船を20海里のところで区切っています。沿岸から20海里の内側には大きな漁獲能力を持っている船が入ってはいけない。

でも日本の場合はそういう区切りがありません。もちろん、地域のルールはいろいろありますが。そして、元々は沿岸で一本釣りをしていた船の漁獲能力が大きくなっているから沖合まで行っちゃうんです。そうすると、沖合で操業するまき網船と利害がぶつかるでしょうね。

―― その辺のルールを日本ではなかなか変えられないのですか。

なかなか難しいです。だから、まき網船が獲ったカツオより一本釣りで獲ったカツオのほうが高く売れるということであれば、一本釣りも生き残っていけるかもしれませんが、一本釣りでも巻き網でもカツオはカツオだから安いほうを消費者が選ぶなら、一本釣りはなくなってしまうでしょう。最後は消費者ですよ。私は個人的には両方とも残ったほうがよいと思いますが……一本釣りはすばらしい漁業文化ですから。

一本の釣ざおで次々とカツオを釣り上げる一本釣り漁法(写真提供:明神水産)

一本の釣ざおで次々とカツオを釣り上げる一本釣り漁法(写真提供:明神水産)

―― 日本の水産資源管理、漁業管理をどうすればいいのか、垣添さん自身はどのように考えていますか。

私は捕鯨事業に関わった経験から、早いうちからIQ(個別割当方式)が大事だと考えていました。船別に漁獲できる量を割り当てたらいいと。

―― オリンピック方式ではなくて、割り当てるのですね。

要するに、TAC(漁獲可能量制度)を決めて、船ごとに何トンしか獲れませんというふうにやるべきだと思います。そうすれば、その枠の中で、いつ獲って、どこでどのように売るか、獲った魚をどのように処理すれば一番高く売れるかっていうのは、自分たちの工夫ですから。

秋サケの水揚げ風景(写真提供:北海道漁連)

秋サケの水揚げ風景(写真提供:北海道漁連)

だから、魚を獲る産業ではないんですよ。価値をつくる産業なんです。時代が変わったのはもうだいぶ前ですが、行動はなかなか切り替わらない。日本の漁業界では、船主の言うことを聞いている漁労長はあまり多くないんです。沖へ出てしまえば俺たちのもんだ、船主は黙って俺たちの好きにさせてくれたらいいんだと。それじゃあダメなんです。

捕鯨でも、母船の船団長の言うことを聞かないで好きに獲っていた。それが、国別、鯨種別に、そのうち海区別に割り当て制になって、だんだん厳しくなってくると、その中でいかに経営するかを考えて工夫をしたのが、漁労長が言うことを聞く、すなわち漁労長が経営を考えるということです。そのために、毎年出漁の前に関係者が一堂に会して方針を共有する船団会議を開いていました。

それはクジラの業界の話であってカツオは違うってすぐそう言いますよね。しかし、基本的に言うと、TACができて、IQにして、きちんと割り当てをして、その割り当てをした中で、どういうふうに獲るかを考える。本当は海区も決めた方がいいけど、今の資源管理のデータでそこまで決められるかどうかは定かではありません。クジラの場合は最後そこまでいきました。やはり、資源管理は難しいですが、クジラの資源はたぶん増えていると思います。

―― 日本でも資源管理が徹底されたら、資源はサステナブルであると。

改正漁業法はそういう方向ですよね。でも、管理の難しさはあります。最近、キンメダイについての新聞記事がありましたが、漁場は複数あって、必ずしもお互い仲が良いわけではない。漁業ってのは隣は敵だから。それはもう江戸時代からそう。だから、きちんとした管理が難しい。

―― でも、割り当てはやろうと思えばできますよね。

行政が全てできるわけじゃないんです。漁業協同組合等を中心とした自主管理は日本の資源管理の優れたところだと思います。

―― 消費者の立場ではサステナブルな水産物の見分けがつかないのが難しいところです。MSCやマリン・エコラベル・ジャパン(MEL)といったエコラベルの付いた商品が増えてくるとわかりやすいのですが。

今、日本の養殖と漁業の水揚げのうち、MELだけで5%ぐらいは認証しています。MSCは世界の水揚げの10%ぐらいですね。学校で出前授業をやって、子どもさんが「ラベルがついてる魚を買えばいいって今日学校で習ったよ」と言っても、お母さんは値段を見て選ぶ(笑)。エコラベルがついているほうが多少高いかもしれませんが、やたらに高いわけでもないですよ。消費者がエコラベルのついた魚を買うことも、SDGsの14「海の豊かさを守ろう」につながる。食べる責任とも言えます。

MEL認証商品が並ぶイトーヨーカドーの店頭(写真提供:イトーヨーカ堂)

MEL認証商品が並ぶイトーヨーカドーの店頭(写真提供:イトーヨーカ堂)

セブン&アイグループは、イトーヨーカドーとヨークとヨークベニマルのお店まで全部、MELの認証を取っています。だから、例えばブリをフィレで仕入れてから切り身にしても刺身にしても、店頭で全部エコラベルを付けられる。小売業者がそうなってくると、すごく変わってきます。外食に広がれば大きな流れになる。

MEL認証商品をメニューで表示するなど、サステナブル・シーフードの利用促進に取り組む横濱屋本舗食堂(写真提供:マリン・エコラベル・ジャパン協議会)

MEL認証商品をメニューで表示するなど、サステナブル・シーフードの利用促進に取り組む横濱屋本舗食堂(写真提供:マリン・エコラベル・ジャパン協議会)

―― MSCなどの国際認証がいろいろある中で、日本発の水産エコラベルを推進する意義を教えてください。

エコラベルの基本的な発想は、どちらかと言うと北の方の国から来ました。例えば、アイスランドでもノルウェーでも、上位数種類の魚で漁獲量の80~90%ぐらい占めています。

ところが日本ではどうか。以前、築地市場の時代に調べたら、年間に商業流通してる魚が1,200種類ぐらいあったんですよ。季節ごとに入ってくる旬の多様な魚を食べる豊かな食文化があり、複雑な流通がそれを支えてきました。そういう多様性って残した方がいいんじゃないですか?

今までは行政も含めて、多様性は零細性でもあり、生産性を阻害するからとネガティブにとらえていました。でもそうじゃなくて、それは他の国が真似できない優れたところじゃないのかと。

水産エコラベルはトレーサビリティを約束する仕組みなんです。グローバルスタンダードからスタートしましたが、日本の水産業にとっては、やはり、自らの産業と国益を守れるエコラベルを持っていた方がよいということです。そういう認証制度がないと、日本の食文化を守れないし水産業の日本らしさも守れません。

日本の資源管理は、行政の管理と自主管理を組み合わせてやるのが特徴です。日本独自のやり方は、ある意味では“逃げ”でした。自主管理なんてデタラメじゃないかと言う人もいますが、世界的に見ると、決してマイノリティではないと私は思います。逆に、IQにすると自主管理の長所が薄れるのではないかという議論もあり、IQの中で、いかに自主管理していくかが課題になります。

―― 漁業法が改正されて年数が浅く、水産流通適正化法はこれから施行されるという過渡期にあります。日本の水産業の現状について、垣添さんはどのように見ておられますか。

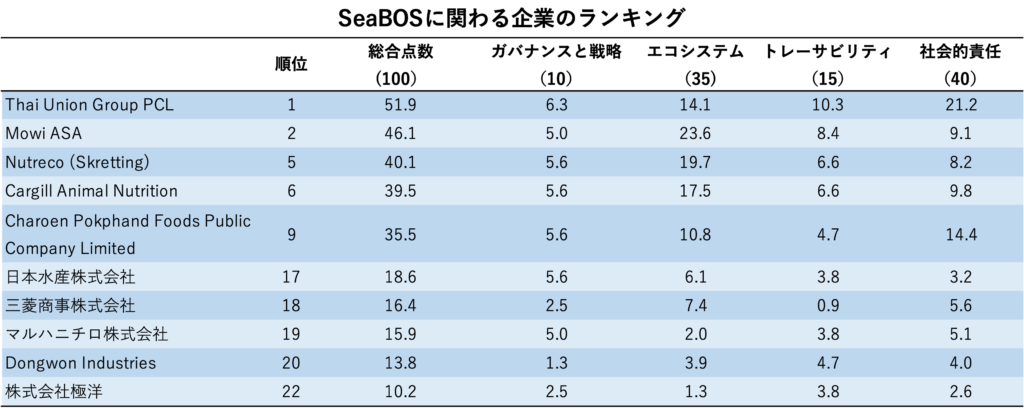

WBA(※1)のシーフード・スチュワードシップ・インデックスでは、世界の水産会社上位30社を選んで、ガバナンス、生態系、トレーサビリティ、社会的責任といった項目で点数をつけてランキングを発表しています。1位がタイ・ユニオンで、2位がモウイというノルウェーのサケの養殖会社です。SeaBOSに入っている10社を見ると、5位にスクレッティング、6位がカーギル。どちらもエサの会社。

ニッスイは17位。それからマルハニチロが19位で極洋は22位。なお、18位の三菱商事は、SeaBOS加盟企業であるセルマックの親会社です(※2)。

カッコ内は満点の数。なお、三菱商事は、SeaBOS加盟企業であるCermaqの親会社。

カッコ内は満点の数。なお、三菱商事は、SeaBOS加盟企業であるCermaqの親会社。

―― 日本企業のランキングは下のほうなんですね。

はい。SeaBOS加盟企業が二極化している状況です。こういうランキングを平気で放っておくのはいけないと私は言っているんです。サステナビリティにコミットする決断をして、それを国際的にどう発信するのかと。こういうランキングが発表されたときに放っておくと、そのままになっちゃうんですね。積極的に発信することが大事ではないかという話です。

それから、IUU漁業指数も放っておかないほうがいいと思います。これも日本はひどいんですよ。世界152カ国の内、IUU漁業のリスクはワースト19位ですから。欧米系のNGOが持つ日本の透明性への疑問とIUU漁業に対する不信感として、放っておくわけにいきません。違っているなら違っていると言ったらいいじゃないですか。ちなみにワースト3は、中国、台湾、カンボジアです。

昨年から今年にかけて、例えば、大間で未報告のマグロがありました。それから、焼津のカツオを計量しないで横流しした事件もありました。いわゆる産地表示の問題も山ほどあります。そういう問題が明るみに出ると、日本の漁業への信頼が大きく損なわれます。

―― 日本がそういう問題を抱えているということは事実ですよね。

確かに問題を抱えています。しかし、日本全体で何千トンというクロマグロの割り当てがあるうち、大間で60トンが未報告であったが故に、日本のIUU漁業指数の点数が全滅ですというわけにもいかないでしょう。

―― 日本の水産業のこれからのために必要なことは何でしょうか。

水産資源は誰のものか、問い直すことです。民法上、水産資源は「無主物」であって、獲って初めて権利が発生します。でも水産資源って国のものというか国民のものですよね。しかし、今度の漁業法でもそうはなりませんでした。あたかも漁民のものであるかのようになってしまっている。江戸時代の寛保元年(1741年)にそう決められて、明治時代に一度、改革しようとしたのですが、できないままずっときてるんです。

日本の水産業の課題と処方箋を語る垣添さん。「資源はあるけど産業がなかったらどうにもならんでしょ」という言葉に力がこもる。(撮影:山岡未季)

日本の水産業の課題と処方箋を語る垣添さん。「資源はあるけど産業がなかったらどうにもならんでしょ」という言葉に力がこもる。(撮影:山岡未季)

―― 根本的に変える必要があると。

だって、焼津のカツオを横流ししたら泥棒になるけれど、海の魚を先獲りしても泥棒とは言わないわけです。「無主物」でずーっと何十年も百年以上も獲ってきたことで問題はないでしょうか?

―― 確かに、国連海洋法条約には「人類の共有財産」という文言があります。

そうそう。人類の共有財産。各国で言えば国民の共有財産。200海里の排他的経済水域の中の魚は自分の国で管理しなさいということだから、国民が管理しなきゃいけないんです。日本は国連海洋法条約を批准しているのだから、本当は法律を変えなきゃいけない。「無主物」というのはあまりにも無責任じゃないかと。

国民の共有財産である水産資源をどういうやり方で獲るかということをきちんと決めれば、その先は経済行為になります。仮にIQがいいということに決まれば、IQを割り当てられた人が最も良いようにやりますよ。魚を獲る産業ではなくて価値をつくる産業に切り替える。

―― どんな価値をつくるのですか。

美味しいということも価値ですが、これからは、社会的な価値というものをもっと考えなきゃいけない。例えば、「SDGsに私も参加しています。だから、エコラベルを付けた魚を買うんですよ」という世界。社会的な価値づくりに自分たちも参加するということです。自分の子どもの時代になっても、ちゃんと魚がいて、かつ、日本の水産業も成り立っていかないとね。

資源はあるけど産業がなかったらどうにもならんでしょ。

―― 水産資源の持続性と水産業の持続性の両立。難しいですね。

難しいんだけど、逃げていたらいつまで経っても解決しないわけです。

―― サステナビリティを推進する上で大事にすべきことは何でしょうか。

ひと言で言えば、国民全体が、自分の問題として考えることですね。なぜかと言えば、地球の問題が、水産に極端に現れているからです。自分の子どもたちの明日、あるいは、自分の明日の問題と言っていいかもしれません。

垣添 直也(かきぞえ なおや)

1961年東京水産大学卒業、日本水産(株)入社。1999年~2013年、同社代表取締役社長。この間、大日本水産会副会長、日本冷凍食品協会会長、日本冷蔵倉庫協会会長、日本輸入食品安全推進協会会長、食品産業中央協議会会長を歴任。2016年よりマリン・エコラベル・ジャパン協議会会長。

取材・執筆:井内千穂

中小企業金融公庫(現・日本政策金融公庫)、英字新聞社ジャパンタイムズ勤務を経て、2016年よりフリーランス。2016年〜2019年、法政大学「英字新聞制作企画」講師。主に文化と技術に関する記事を英語と日本語で執筆。

-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)

-2560-×-1536-px-1024x614.png)

.jpg)