Seafood Business for Ocean Stewardship(以下SeaBOS)は、より持続可能な水産物の生産および海洋の健全性向上を目指す世界的なイニシアティブです。前編でマネージング・ディレクターのマーティン・エクセルさんは、SeaBOSメンバーである世界最大手の水産企業9社と科学者による協働の様子や成果について語りました(Part 1を読む)。

後編ではSeaBOSにおける日本企業の活躍、東京サステナブルシーフード・サミット(TSSS)の印象、海の未来に向けた展望と今後の計画をお聞きしました。

――マーティンさんは、SeaBOSに加盟している日本企業(株式会社ニッスイ、マルハニチロ株式会社、株式会社極洋)にどんな印象を持っていますか?

この5年間で日本の3社は自らの意思で変わることを選び、大きく前進してきました。

3社は、抗菌剤の削減に向けた取り組み(前編参照)のほか、「海洋プラスチックごみ問題」のタスクフォースのリーダーとしても、積極的に連携して取り組みを進めており心強いです。3社のCEOが参加したイベント「SeaBOS日本3社合同海岸クリーンアップ2023」は、世の中に海洋プラスチック問題を伝えるという意味でも意義深い活動だと感じています。

また、SeaBOSの立ち上げ当時からずっと参加している貴重なメンバーの1人であるニッスイの屋葺利也さんは経営陣が社内にメッセージを広める好例をつくってきました。マルハニチロ株式会社、株式会社極洋からも素晴らしい担当者が加わっています。

――SeaBOSとして、日本企業と一緒にどんなことを展開していきたいですか?

世界的な変革のために、今後も科学者や同業者との協力を優先しながら共に取り組みを続けていきたいです。そのためにはCEOレベルでのSeaBOSへの関与、日本企業同士の協力関係の継続が重要です。SeaBOSには4番目の日本企業として、三菱商事株式会社の子会社であるセルマック社が入っています。セルマック社はサーモン養殖業界の未来を左右する「キーストーン・アクター」の企業です。東京大学の科学者もSeaBOS科学チームに加わったので、日本とのつながりがさらに強化されることを期待しています。

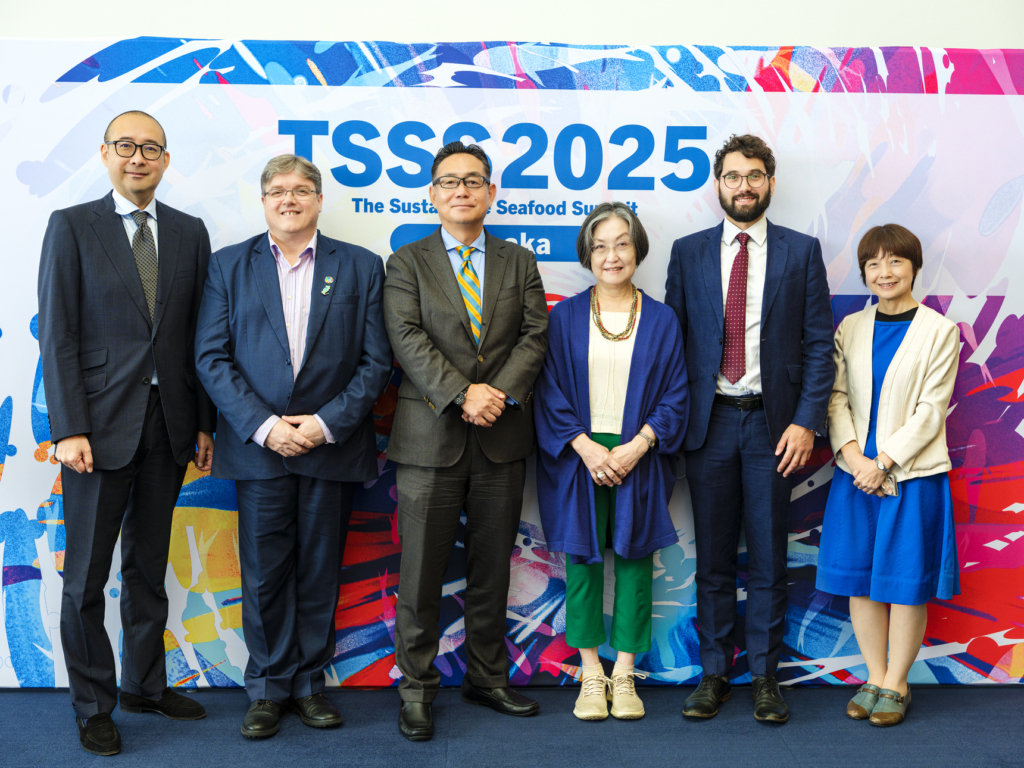

――東京サステナブルシーフード・サミット(TSSS)に登壇されたときの思い出や、振り返って思うことをお教えください

これまでオンラインを含めて4回TSSSに登壇しているのですが、シーフードレガシーとの最初の打ち合わせはとても印象に残っています。TSSSの目的を聞き、プロ意識の高さ、情熱、献身ぶりに感銘を受けました。問題や課題を強調するのではなく、解決策を提示する姿勢が素晴らしいです。とても共感しました。

TSSSに登壇し、会議が年々充実していく様子を目の当たりにできる。これは、とても特別な体験になっています。この10年間、日本ではSeaBOS加盟企業だけでなく水産関係の中小企業、レストラン、小売業、自治体など様々な分野でサステナブル・シーフードへの意識が高まったと思います。会議は目に見える成果が出せないときもありますが、続けることが大事です。

――中長期的な視点からTSSSに期待することは?

最初の立ち上げ期を経たのち、中長期では安定期が訪れ、立ち上げ期より成果が見えにくくなことがあります。それに備え、次の段階として重点プログラムの特定がカギになるでしょう。SeaBOSでも経験があるのですが、範囲が広すぎると十分な成果や影響を出せなくなります。最もリスクが高い課題、良い成果が見込める課題を考え、それを実現するために必要なリソースを挙げてみると良いのではないでしょうか。

――経験に基づく示唆に富んだアドバイスをいただき、ありがとうございました。最後に今後について聞かせてください。まず水産業界は何に取り組むべきだと思いますか?

1つ目は、海と水産物の持続可能性の維持です。海がサステナブルでなければ資源は枯渇し、水産業が衰退してしまうからです。2つ目は関連ビジネスで働く人々がサステナブルに働けるような労働環境づくり、3つ目は収益性の向上です。少ない魚からより多くの価値、利益を得られるモデルをつくることが重要です。

――SeaBOSとして、今後どんなことに取り組みたいですか?

5つのタスクフォースの目標は、これまで枠組みや仕組みの確立が中心でした。そのため初期の作業は自社事業の改善に関する内容が多く、実行しやすかったと思います。ただ、今後はSeaBOS参加企業の子会社465社のサプライチェーンにまで取り組みを広げていきたいので、実践がより難しくなっていくでしょう。

これを見据えてSeaBOSでは、CEOレベルの会議で2つのキーストーンプロジェクトを定め、重点的に取り組んでいます。1つ目は「養殖における抗菌剤使用削減」のタスクフォースに関するプロジェクトで、養殖する魚種が抗生物質耐性遺伝子を持っているかを検査する方法をタイで開発しています。2つ目は、西アフリカ地域で取り組んでいる「IUU漁業、強制労働、児童労働の撲滅」のタスクフォースに関するものです。地元の企業、自治体や人権団体と協力しながら、IUU漁業と労働環境のリスク評価や解決に向けた枠組み作りを行っています。2つのプロジェクトは、未来の希望の種になるでしょう。

世界的な変革を主導していくには大手企業9社以上の力が必要なので、組織としては今春、加盟企業を増やせる体制を整える予定です。また、持続可能な水産物の現状や私たちの取り組みを消費者に伝えることにも力を入れていきたいと思います。

私はこれまでSeaBOSでの仕事を通じて、ビジネスパーソン、科学者、自然保護団体の職員といった様々な立場で持続可能な海の問題に熱心に取り組む人々と出会ってきました。大好きな分野で素晴らしい出会いがある仕事に就いている私は、地球で最も幸運だと感じています。今後もSeaBOSで、海とそこに関わる人々の持続可能性の実現を目指していきます。

――本日はありがとうございました。

ありがとうございました。またTSSSで関係者の皆様にお会いするのを、楽しみにしています!

年1回の会議での集合写真。一番右端がエクセル氏。(2022年、オランダにて)

年1回の会議での集合写真。一番右端がエクセル氏。(2022年、オランダにて)

マーティン・エクセル

SeaBOSマネージング・ディレクター

ニュージーランドのヴィクトリア大学ウェリントンで理学士号、オーストラリア海事大学で水産技術のグラデュエート・ディプロマを取得後、40年以上にわたり水産業に携わる。その経歴は漁師から政府機関、学術機関の研究および管理職、企業でのマネジメント担当まで多岐にわたる。趣味の釣りにも情熱を注いでいる。2019年より現職。

取材・執筆:曽我 美穂(エコネットワークス)

富山県在住のエコライター、エディター。サステナブルな社会を目指すスペシャリストが集まる有限会社エコネットワークスで、企業や非営利団体のコンテンツ制作を担当している。

--1024x819.jpg)

Times-top-banner-1024x609.png)

Times-top-banner-1024x609.png)

KEY WORD

水産分野の専門用語や重要概念を解説。社内説明やプレゼンにも便利です。