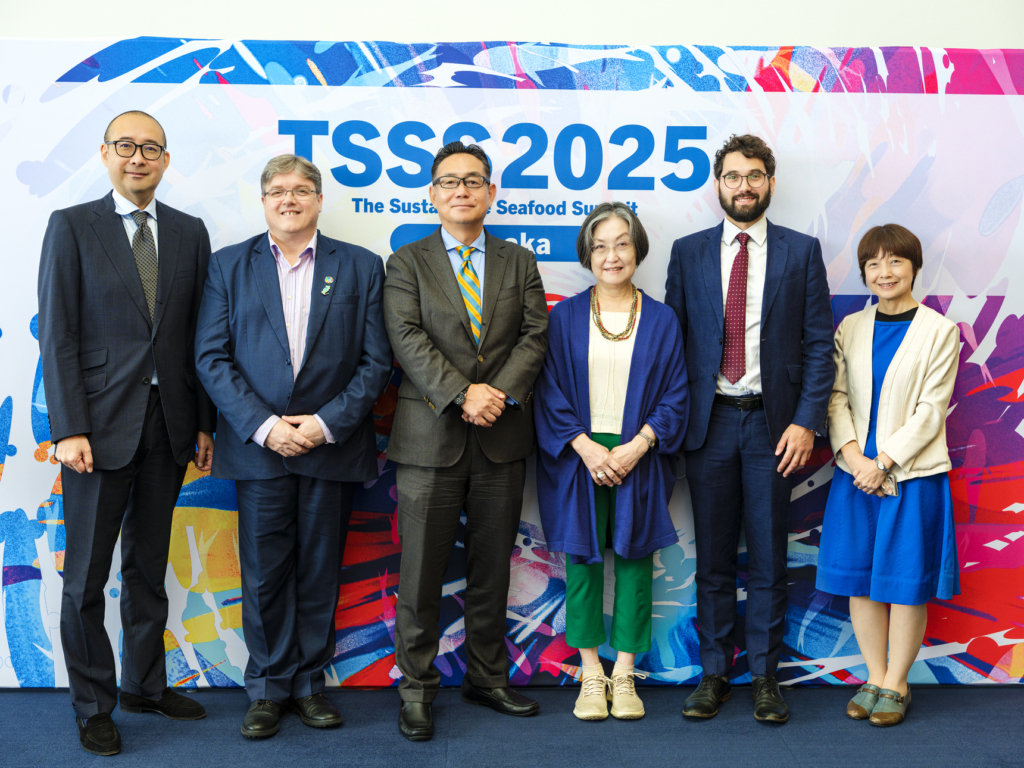

Seafood Business for Ocean Stewardship(以下SeaBOS)は、より持続可能な水産物の生産および海洋の健全性向上を目指し2016年に発足した世界的なイニシアティブです。

SeaBOSには、世界の水産物取扱高の19%を占める*世界最大手の水産企業9社と科学者が参加しています(2024年3月時点)。特徴は、「キーストーンアクターズ」と称される水産業界で大きな影響力を持つ企業同士と、科学者と企業の協働を促進していることです。今回は、運営の責任者であるマーティン・エクセルさんにご自身の経歴や想い、SeaBOSが成果を上げている理由、今後の計画をお聞きしました。

マーティン・エクセル

SeaBOSマネージング・ディレクター

ニュージーランドのヴィクトリア大学ウェリントンで理学士号、オーストラリア海事大学で水産技術のグラデュエート・ディプロマを取得後、40年以上にわたり水産業に携わる。その経歴は漁師から政府機関、学術機関の研究および管理職、企業でのマネジメント担当まで多岐にわたる。趣味の釣りにも情熱を注いでいる。2019年より現職。

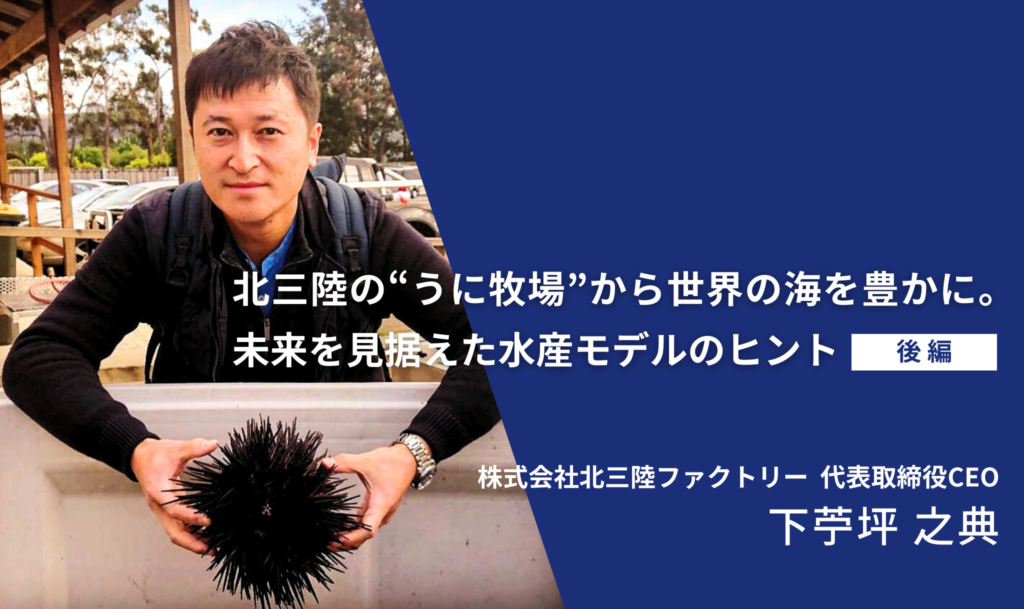

タスマニアでの釣りの様子

タスマニアでの釣りの様子

――マーティンさんは40年以上にわたり水産業に携わっていますが、現職に至るまでの歩みを教えてください。

シーフードや水産業は、私の核となる存在です。私はニュージーランドで育ち、3歳のときに釣りを始め、大学時代には商業漁船や海洋調査船に乗る機会に恵まれました。こうした経験から大学卒業後は漁師になる道を選び、延縄漁やトロール漁に従事しました。ただ、働くうちに海についてもっと学びたいという想いが芽生え、約2年後にオーストラリアにある海洋科学研究所で研究を手伝うことにしたのです。そして、その1年後にはオーストラリア海事大学で水産技術のグラデュエート・ディプロマを取得しました。

――具体的には、どんな研究をしたのですか?

混獲を防ぐためのトロール網を開発しました。これが評価され、卒業後はオーストラリア政府の資金提供を受けながら全国各地で新しい漁具や技術を紹介し、漁獲量の改善や混獲防止、環境負荷の低減を目指す仕事に就く幸運に恵まれました。その後、オーストラリア政府でまぐろ漁業管理の担当を経て、オーストラリア漁業管理局のゼネラルマネージャーになりました。

政府では13年間働いたのですが「役所勤めは向いていないな」と感じ(笑)、オーストラル・フィッシャリーズ社に転職して25年間働きました。特に印象に残っているのは、在職中にメロ*の違法漁業と海鳥の混獲を撲滅することを目的とした業界団体「Coalition of Legal Toothfish Operators(COLTO)」の初代議長を13年間、務めたことです。国境や企業の壁を越えた協力体制を整えることができました。

――とても多彩な経験をお持ちですね。SeaBOSとはどんな風に出会ったのですか?

きっかけは、オーストラル・フィッシャリーズ社をセミリタイアしてタスマニアに移住し同社でパートタイムで働いていたときに、ストックホルム大学からSeaBOSのマネージング・ディレクターにならないか、と声をかけられたことです。SeaBOSが目指す「持続可能な水産物の生産および海洋の健全性向上」は、私のパーパスそのものです。自分のキャリアも活かせ、これまでずっと働いてきた分野に恩返しできる素晴らしい仕事だと感じ、すぐに快諾しました。2019年のことです。

――SeaBOSには世界最大手の水産企業9社と、ストックホルム大学やスタンフォード大学、東京大学など世界各地の学術機関の科学者が参画しています。年に1回CEOと科学者が集まる会議を開催するほか、5つのタスクフォースに基づき、参加企業の担当者と科学者が共に課題解決に臨む体制となっているのが特徴的ですね。マーティンさんはマネージング・ディレクターとして日々、どんなことをしているのですか?

私の役割は、橋渡しです。企業のCEOや担当者と科学者をつなぎ、SeaBOSの5つのタスクフォース(下図参照)を推進するために必要な日常的な業務をすべて担当しています。業務内容は予算の作成、会議の設定、議事録の作成、世界各地の様々な企業や組織との打ち合わせまで多岐にわたります。働き方は、普段はZoomなどを活用しながらタスマニアで働き、必要に応じて世界各地に赴くスタイルです。

タスクフォースを示す図

タスクフォースを示す図

――業務を進めるうえで心がけていることは? SeaBOSは大手企業のCEOや科学者といった異なる立場の方々が参画しているので、それゆえの難しさもあると思いますが、どのように対処していますか。

大切にしているのは、当事者である企業や科学者の助けになるアイデアや視点、サポートを提供する支援役に徹することです。あわせて、企業と科学者の橋渡し役として、サポートできそうな科学者を企業に紹介し、協力を促しています。

意見が分かれたときは、私がこれまでの経歴で得た多様な視点を生かしながら、それぞれの立場を理解しようと心がけています。ポジティブな態度を保ち、二極化を避けながら着地点となる解決策を見つけようにしています。

――なるほど。なぜSeaBOSが設立から約8年間でここまで大きな成果を上げているのか、だんだん分かってきました。2023年に発表されたSeaBOS初のインパクトレポートによると2022年に5つのタスクフォースにおいて、目標のほぼすべてを達成しています。成功の理由は?

最も大きな理由は、企業の担当者が問題を理解し解決策を立案できるように、科学者チームが非常に献身的にサポートにしたことです。また、企業側の熱心な取り組みも成功につながりました。例えば「養殖における抗菌剤使用削減」のタスクフォースにおいては、日本で株式会社ニッスイ、マルハニチロ株式会社、株式会社極洋の3社が協力。抗菌剤の削減に向けた産官学協働のプラットフォームを立ち上げました。これは素晴らしい事例です。

課題としては、参加企業ごとの進捗の差がありました。これに対してはうまく進めている企業の成功および失敗を通じて得た学びを参加企業同士で共有することで、効果的な取り組みが行われています。

Part 2ではSeaBOSでの日本企業の活躍、東京サステナブルシーフード・サミット(TSSS)の印象、海の未来に向けた展望と今後の計画をお伝えします。

取材・執筆:曽我美穂(エコネットワークス)

富山県在住のエコライター、エディター。サステナブルな社会を目指すスペシャリストが集まる有限会社エコネットワークスで、企業や非営利団体のコンテンツ制作を担当している。

--1024x819.jpg)

Times-top-banner-1024x609.png)

Times-top-banner-1024x609.png)

KEY WORD

水産分野の専門用語や重要概念を解説。社内説明やプレゼンにも便利です。