ESG投資の研究・普及を先導してきた河口真理子さんは、34年間勤めた大和証券グループを2020年に離れ、現在は不二製油グループ本社で最高経営責任者(CEO)補佐を務めるとともに、立教大学の大学院で社会人学生に教えています。経済学の中で環境問題をとりあげた出発点から、市場から考えるサステナブル、その中での「食」と「お魚」についてお話をうかがいました。

──食のサステナブルに興味を持たれた原点は、どのあたりにあったのでしょうか?

個人的に、昔から食には興味がありました。ひとつには、母がすごく自然食にこだわりのある人で、100%果汁のジュース以外の清涼飲料水は禁止、化学調味料も使わず、私は生協の食品を食べて育ちました。特に卵と牛乳にはうるさくて、卵は平飼いの、殻の硬い卵でした。だから大学に入って一人暮らしして、スーパーの卵がすぐ割れるのでびっくりしました。

魚の思い出で言えば、自宅が横浜で、藤沢に祖父母が住んでいました。毎週末のように家族で訪ねては、夏になればおじいちゃんが相模川で釣った大きなアユが食卓に上りました。他にも地元の魚屋さんがいて、私たちが行くと岡持で刺身を持ってきてくれる、それが当たり前の時代でした。

──そういう背景があって、環境に関心を持たれたのですね。

環境問題をはっきり意識したのは大学で、20歳の頃です。経済学部に進んで、「需要曲線と供給曲線の交わったところが社会的に最適解である」という美しい理屈に「すばらしい、全てこれで解決できるのね」と思いました。ところが、実は需要曲線と供給曲線にすべての情報は反映されていなくて、その反映されない負の価値を外部不経済という。「しかし外部不経済はお金に換算できないので、経済的にはないものとする」と、市場では解決できない外部不経済という存在があることを最後に注釈のようにかいてあるんですね。それを読んで、「なんというまやかしだ」と愕然としました。

環境問題はまさにこの外部不経済です。当時すでに公害や大気汚染が浮上していましたが、今となってはCO2やプラスチックごみなど、もはや「ないこと」にはできなくなっています。環境問題は技術の問題とみなされてきましたが、いやいや、あるものをないことにしてきた経済学が元凶だろう、と思いました。

その後大学院では、当時のゼミの教授、石弘光先生に「環境なんてやったら経済学でメシ食えないよ」と心配されました。世界では1970年代からすでに、環境税や排出権取引などの考え方もありましたが、私が「環境税と排出権取引」をテーマに論文を書いた1986年当時、日本でそんなテーマを書いたのは私が最初でした。

──そして大学院の後、大和證券に入られたのですね?

修士の後、そのままアメリカに留学して研究を続けようかとも思いましたが、数字をいじりまわす研究よりも、市場で失敗したことは、市場に解決を学ぶべきではないかと思ったんです。それで「完全競争市場」に近いのが証券市場だと考えて、証券会社に入りました。

入社してすぐアメリカ株を担当しましたが、入社翌年の1987年、ニューヨーク市場のブラックマンデーで大暴落を体験しました。市場は理屈どおりに動かないことを目の当たりにしたんです。市場は感情、心情のかたまりで、ぜんぜん合理的ではないと思い知りました。平時は理論どおりに動いていたとしても、根底にあるのは市場関係者の強気や弱気という「気分」で、何かことがあれば変わるし、同じニュースに対しても反応したりしなかったりです。

そんな経験もして、一方で20代の終わりに会津に夫と手作りのログハウスを建てたりして、そこで暮らそうかと思ったこともあります。でも、田舎暮らしで世の中は変えられません。環境問題で社会を変えようと思ったら、いやだけど、市場のど真ん中にいなければ発言力を持てない。そう思いました。

1991年からは日本株のアナリストとして外国人向けのレポートを書き、その後、組織再編で大和総研へ移りましたが、環境の勉強をする時間を確保したくて翻訳の部署に移りました。

その頃から本格的に環境問題の勉強を始め、勉強会にもいろいろ参加しました。環境問題に対する企業の責任を研究する「バルディーズ研究会※」に参加したのもその頃です。そして財務や業績面だけでなく、環境面で企業を評価する時代が来ると考えて、1997年には環境経営というテーマで社内の研究誌に論文を書きました。

エコファンド※の勉強会で出会った、筑紫みずえさんという人が1998年に「株式会社グッドバンカー」という環境評価の会社をつくり、そのサポートで1999年に日本初のエコファンドが日興證券(現・日興アセットマネジメント)から出ました。環境評価はグッドバンカーが行い、私も評価基準づくりをお手伝いしました。その後、大和証券でもエコファンドを出すことができて、だんだんと環境の取り組みが具体化していきました。

その少し前、1996年には環境マネジメントシステムに関するISO14001規格ができ、企業としてもCSRにこれを取り入れなければならなくなりました。私も、投資家向けに環境経営の話をするなら、企業経営のこともわかっていなくてはと思って、環境省の立ち上げた勉強会にも出入りして、知見を増やしていきました。

2000年には子どもが生まれて1年近く仕事を休みましたが、戻ってきたら、CSRの重要度はさらに大きくなっていました。長年研究し発信してきたESG投資がやっと本格化した時期です。

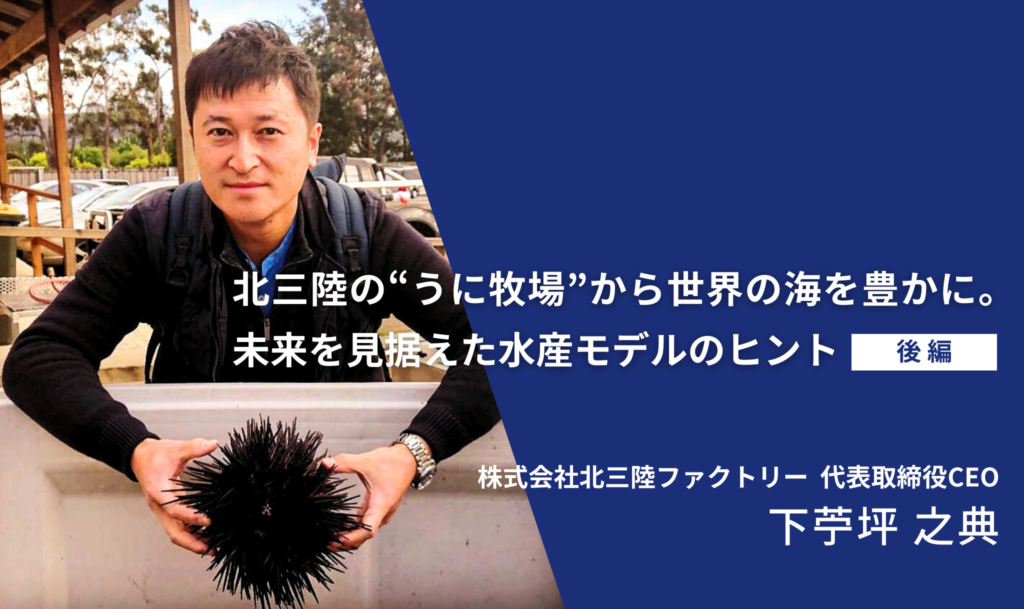

サステナブル・シーフードに触れたのは、2013年にモントレーベイ水族館を訪れたのがきっかけです。

この水族館を設立したパッカード夫妻のつくったパッカード財団は、日本で海洋資源保全の取り組みをしたいと考えていました。それで日本のオピニオンリーダーを集めて意見を聞いていた中で、私はCSRの専門家として呼ばれたんです。

行くまでは私も「アメリカ人が日本人に、魚の何を教えられるのか」と思っていました。しかし行ってみて驚きました。1970年代以降、他国があまり魚に興味を持っていなかったのをよいことに、日本は世界中の海で魚を好きほうだいに獲りまくっていました。私は70年代を米国で過ごしましたが、その頃は「日本人は生で魚を食べるんだって!」と奇異に思われていました。欧米人は生魚を食べる習慣がなかったのですね。しかし、スシがクールだとグルメとして評価され、また良質なたんぱく源として魚に注目が集まり始めると、漁業資源の厳しい状況が明らかになってきました。

日本では「日本人は魚にやさしい」というイメージがあります。多くの日本人にとって、サバの味噌煮はソウルフード、日本食といえば魚……「魚を食べるのが昔からの暮らし、イコール自然にやさしいはず」という根拠のない思い込みがあるのです。

近年の国際会議でマグロの議論が出ても、国内では「日本が勝つか負けるか」みたいな報じられ方になる。そういう語り方も、多くの人に問題が伝わらないままになっている一因です。

そうこうするうちに、昔はお皿からはみ出ていた大きなアユは、すっかり小さくなっている。学生の頃、安い居酒屋での定番だった大きなホッケも、今ではお目にかかれません。

これはまずい、と気づいた最初が2013年でした。魚を食べない国の人たちが知らないのはまだしも、魚を食べてきた日本人が知らないのはまずいでしょう、と。

河口 眞理子

立教大学特任教授、不二製油グループ本社CEO補佐。2020年3月まで大和総研にて、サステナビリティの諸課題について、企業の立場(CSR)、投資家の立場(ESG投資)、生活者の立場(エシカル消費)の分野で20年以上にわたり調査研究、提言活動を行ってきた。現職ではサステナビリティ学についての教育と、エシカル消費、食品会社のエシカル経営にかかわる。

取材・執筆:井原 恵子

総合デザイン事務所等にて、2002年までデザインリサーチおよびコンセプトスタディを担当。2008年よりinfield designにてデザインリサーチにたずさわり、またフリーランスでデザイン関連の記事執筆、翻訳を手がける。

-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)

-2560-×-1536-px-1024x614.png)

.jpg)