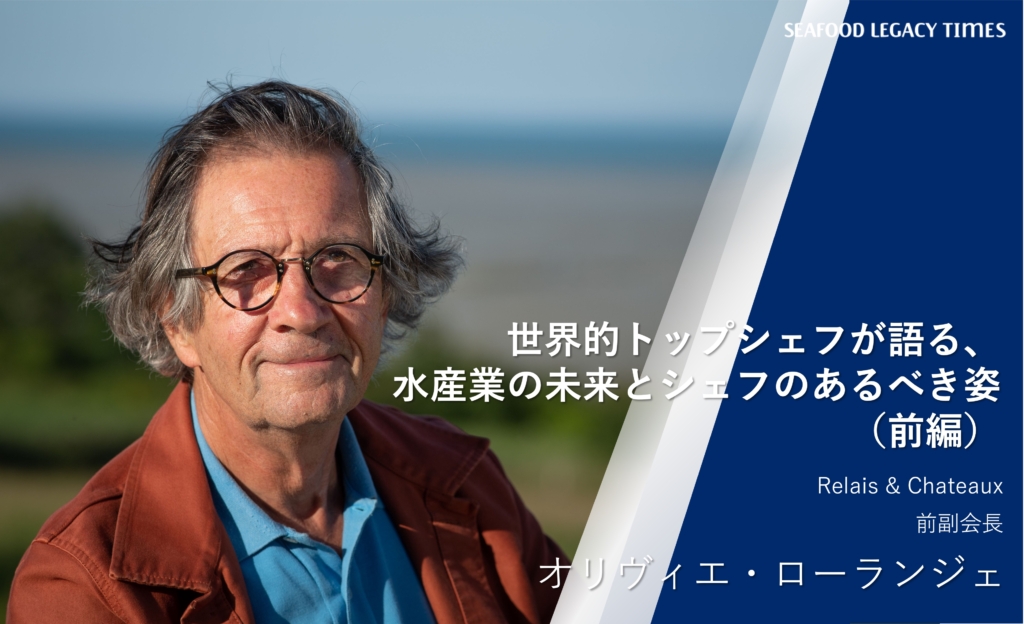

(前編から)世界580の一流ホテル・レストランの集まる非営利会員組織、ルレ・エ・シャトーの日本・韓国副支部長をつとめる山口さん。シェフとして海の資源を守ることは必須だと実感するに至り、活動と発信を始めました。

──海の資源を守るには、漁師がちゃんと継続できる仕事にならなければ、というお話でした。

漁師を稼げる仕事にするために必要なのが、獲った魚をちゃんとした値段で売れるようにすることです。1つには獲った魚を全部使ってあげる、つまり未利用魚※を生かすこと。もちろん目的としていない魚を獲ってしまう、混獲を減らす努力も大切ですが、複数の魚種を獲るなら、捨てずに付加価値をつけて売ることで、追加の利益を確保できる。すると4回漁に出ていたのが、3回で済むようになる。これが漁師の生活と、海の資源の両方を守ることになります。

僕らが未利用魚を料理して出すときも、お客様に「明石鯛に負けない味です」とか「この魚は草食で香りが強いけど、これといっしょに食べると合います」とかきちんと説明すると、お客様も「へえ、ほんまや」と満足してもらえる。情報を聞いて、食べて納得して、満足する。人は単価の高いものを出すから満足するわけではないんです。

それは僕らとしても、利益率を確保することにつながる。でないと料理人も持続できなくなりますから。ボランティアだけでは続きません。

今までほぼ捨てられていた魚を活用することで、特定の魚種に需要が集中して極端に減るようなことは避けられます。もちろん、未利用魚だからといって使いほうだいになれば、資源の枯渇を招きかねないので、その場合でも管理は必要ですが。

僕らは瀬戸内の明石浦の魚をよく使ってきましたが、ここには独特のやり方があります。獲ってきたものを全部ここで水揚げする「全量買い取り」も1つ。漁協がせりに入ることで値崩れを防いでいるんです。漁協が独自ルートで販売する魚は、年間5億にもなります。

──それは以前から行われていたんですか?

そうです。「プール」と呼ぶ「いけす」を使うのも特徴です。獲ってきた魚を「プール」に入れておいて、せりにかけ、仲買人が買ったらまた、いけすへ戻します。そうすることで魚の価値を上げているんです。

生き物はATP、アデノシン三リン酸という物質を持っていて、死ぬとこれが変化してイノシン酸、うまみになり、その後、腐敗物質になります。獲ったばかりの魚は大暴れしてATPを使い果たしているので、「いけごし」と言っていけすで一晩休ませて、ATP量を回復させてから締めます。締め方も、すばやく神経を遮断する「神経締め」で味と鮮度を最大限に保ちます。この様子は私たちの作成した動画でも紹介しています。(※動画はこちら)

さらに海の資源と漁業の価値を上げていくためには、農水省も言っている「農林漁業の6次産業化」が必要ですが、そのためには地域を代表するような大企業のバックアップがほしいんです。

──漁業だけのがんばりでは足りないということですね。

大企業に、漁業に投資してもらいたい。神戸は都市圏があって、大企業もあり、かつブランド力を持った漁業がある。ぜひここで成功例をつくりたい。成功例があれば、わざわざ説明しなくても伝わるし、いちばん説得力があります。ここでモデルを作って、全国各地に持って行ってもらえたら、と思っています。

今は、企業のESG、CSR、CSV戦略が、優秀な人材確保に直結する時代です。地域を代表する企業がサステナブルな漁業を後押しすることで、企業自身としても評価が上がり、優秀な人材確保につながる。そうして生産されたシーフードも、それが付加価値になっていく。そういう大きなサイクルの動きをつくり、勢いをつけたい。

そのときサポートしてもらうのは、漁業と関係ない企業がいいんです。利害関係がない方が広がりやすいからです。これからの一流企業はSDGsへの投資が必須になります。そうした世の中の変化を、私たちとしても活用したい。料理人だけ、あるいは漁師だけで「エイエイオー」とがんばっても、限界がありますから。

海外にいるルレ・エ・シャトーの本部と国内の会員、漁業者、企業とステークホルダーは多いですが、最終的にはお客様、消費者への浸透、教育が必要です。それがあって社会全体が変わります。そのためにも、シェフからお客様へのコミュニケーションが大事です。

──それは実際には、どのような形で伝えられるのですか?

神戸北野ホテルで使っている未利用魚や陸上養殖の食材については、メニューにも書いているし、説明もします。今は動画を作っているところです。コースの料理の間に、お客様がタブレットで説明を観ていただけるように。

僕らの仕事はお客様に情報を渡し、期待を高め、理解してもらって、幸福になってもらうことです。情報は必須です。わかっていただくことが、大きな満足につながる。僕らの視点で言えば、原価が安くても情報によって価値を生み出し、ビジネスにしていくことができます。

──タブレットでの説明は、お客様が自分のペースで楽しめそうですね。

僕はレストランのテーブルは「瞬間移動装置」だと思っているんです。料理とともにさまざまなところへ旅ができる。そのとき行き先が「シェフのこだわり」だけでは飽きますよね。

1皿目は「料理人のこだわり」だとしても、2皿目は「19世紀にできた料理」の歴史をさかのぼる旅だったり、3皿目は「但馬牛の生産者」について知る旅だったり……5皿あったら、どれもが別々のところへ連れて行ってほしい。

たとえば、うちで出す陸上養殖のキャビアなら「このキャビアはこの向かいの廃校になった小学校で養殖していて、6本の井戸を掘った良質な天然水を使っているので、普通のキャビアは塩気が強いけど、これは口に入れた瞬間にキャビアの甘みを感じます」という話もできます。

──シェフの役割は本当に、料理だけではないんですね。

ルレ・エ・シャトーでは日本・韓国支部のメンバーもみな「料理人としてやっていく以上、自分たちがちゃんと伝えなくては」という気持ちになっています。日本の社会全体という大きな相手に対しても、シェフの発信力が重要だと思っています。

自分のレストランでお客様に伝えるのは基本中の基本ですが、動きを広げるにはやはりスターシェフとしての発信、宣伝が大事です。自分で言うのもおこがましいですが、僕のところには年間250本の取材が来ます。地元の神戸新聞やサンテレビに話題を出すと、それを見て全国ネットのメディアが取材に来る。それで海の資源についてお話しして、それを楽しんでいるお客様を映してもらう。その積み重ねです。

こういうことも含めて、戦略的にやらないと大きな変化はつくれません。そのとき、個人で活動することもできますが、ルレ・エ・シャトーという歴史ある団体があって、20年間世界でやってきた先駆者がいることは大きな違いです。自分の足元も大事にしながら、発信力を生かしていくことで、自分たちの誇りにしている「食」の価値への社会の意識も上げていけたらと思っています。

<<魚の価値と、食の地位を上げることをめざし 料理人が取り組むサステナブル(前編)を読む

山口 浩

フランス料理界に新風を巻き起こした「水のフレンチ」をベルナール・ロワゾー氏に学ぶ。2000年に神戸北野ホテル運営会社を設立、代表取締役に就任。以後、総支配人・総料理長として指揮をとり、地元兵庫の食材を積極的に取り入れた料理を発信。フランス共和国政府「農事功労章シュヴァリエ勲章」、「卓越した技能者(現代の名工)」、「黄綬褒章」など数々の賞を受賞。

取材・執筆:井原 恵子

総合デザイン事務所等にて、2002年までデザインリサーチおよびコンセプトスタディを担当。2008年よりinfield designにてデザインリサーチにたずさわり、またフリーランスでデザイン関連の記事執筆、翻訳を手がける。

-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)

-2560-×-1536-px-1024x614.png)

.jpg)