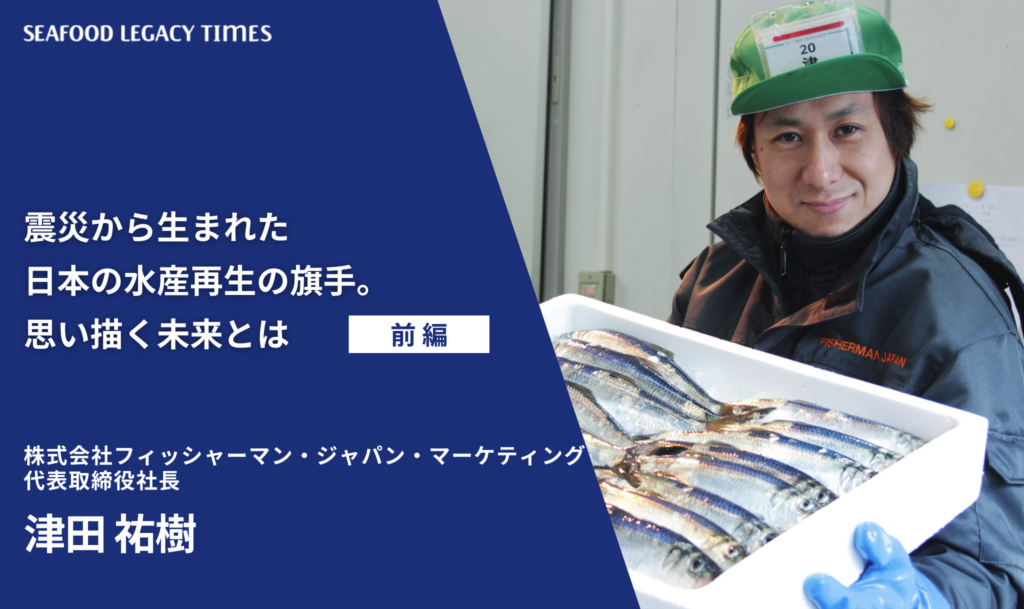

「自分の人生の10年を、石巻の水産に捧げる」と心に決め、フィッシャーマン・ジャパンと共に走ってきた津田祐樹さん。地元の水産業に新しい風を吹き込もうと、世界に向けて販路を拡大しています。そしてフィッシャーマン・ジャパンは、海洋環境保全などより大きな課題に目を向け、さらに活動を展開。

Part 2では、2023年に設立した「フィッシャーマンジャパン・ブルーファンド」や、今年3月に開催した「水産未来サミット@三陸」についてお話を伺います。また、2014年のフィッシャーマン・ジャパン設立からの10年を振り返り、現在の思いを語っていただきました。

——2023年に「フィッシャーマンジャパン・ブルーファンド」を設立されました。設立の経緯やファンドの特徴をお聞かせください。

水産業の振興に向けて活動する中で、特にここ5年間で感じるのは海洋環境の変化です。水産業は海という大きなプラットフォームに依存するひとつのコンテンツに過ぎません。土台である海洋環境が壊れはじめている今、何かしなければと思いました。

ですが、海洋環境保全や資源管理、IUU漁業など、海を取り巻く課題はあまりに大きすぎて、ビジネスの力で解決するにも資金調達をどうしたらいいのかわかりませんでした。そこで見つけたのが「匿名組合出資」という方法です。投資先に対して支配権を持たずに資金提供だけできるという方法で、資本金がない一般社団や個人も投資することができます。

現在、投資先は2社あり、1社は株式会社べンナーズという福岡の会社で、これまで駆除の対象だった磯焼けを起こす食害魚を美味しく調理し販売する技術を開発しています。もう1社は株式会社REMARE(リマーレ)という三重県の会社で、海洋プラスチック(主に漁具)を回収して再資源化。アパレルメーカーなどに販売し収益を上げています。最初は投資家集めに苦労しましたが、この2社の業績が上がることで出資者も増えると考えています。投資先も今後増やしていく予定です。

——2024年3月には「水産未来サミット@三陸」も開催されました。どのような内容のものだったのでしょうか。

日本の水産業を改革するためには、水産事業者や漁師たちひとりひとりが変わらなければなりません。しかし、国際機関や大規模イベントなどで議論されている内容は、現場の漁師たちにはあまり知られていないというのが現状です。そこを繋ぐために企画したのが今回の水産未来サミットで、漁業者や水産会社を集め、連携・共有・議論してアクションプランをプロジェクトとして実行するころまでを目標に開催しました。

1日目は全国の現場で活躍する漁師や水産会社によるパネルディスカッション行い、2日目は数十のグループに分かれてテーブルディスカッションを行って、アクションプランを作成しました。そのプランをもとに、15のプロジェクトが動きだしました。テーマは資源管理や水産予算配分への政策提言、サステナブル・シーフード普及啓蒙活動など幅広く、来年に鹿児島で開催を予定している第2回サミットまでに一定の成果をあげられるように進めています。

トンネルを作るときのように、片側だけから掘り進むのではなく、水産業界の川上・川下の両側から掘っていってサステナビリティを推進できれば。そんな思いでこの活動をしています。

——日本の漁業を持続させるために、水産流通小売業者ができることは何だと思われますか?

私はただひとつ、消費者にきちんと情報発信していくことだと思っています。宮城でMSC・ASC認証を取得している事業者は、正しいことを正しいと言うために、認証を取得しました。ですが、そのコストは魚価に反映されていません。本来ならばこのコストは、バリューチェーン全体、もしくは一番の受益者である消費者が負担すべきだと思います。

日本の消費者は、まさか自国のスーパーに並んでいる魚の中にIUU漁業で獲られたものがあるとは思っていません。ですが、消費者が事実を知り、サステナブルな魚を求めれば、流通も漁業者も変わらざるを得ません。まずは消費者に知ってもらうことが大切なのです。ですから私たちも、これからも情報発信を行なっていきたいと思っていますし、そのためにはメディアやエンターテイメントの力も必要だと考えています。難しいことも楽しく伝えれば、聞いてくれる人もたくさん出てくるはずですから。

——2014年に「フィッシャーマン・ジャパン」を立ち上げてからの10年を振り返り、日本の水産についてどう思われますか?

東日本大震災を経験し、「人はいつ死ぬかわからない」という思いのもと、批判や失敗を恐れずにとにかくできることをやってきた10年でした。そして震災を機に、三陸の水産は大きく進化したと思います。設備や創意工夫、加工技術などは最高レベルに達したと言えるのではないでしょうか。そして現在の次の課題は、魚が獲れなくなってきていること。その背景には海洋環境の変化だけではなく乱獲など人為的な原因もあり、それらを解決するために、私たち三陸の水産事業者がこの業界を引っ張っていなかければならないと思っています。この10年で蓄積したノウハウで、日本の水産を変えていきたいですね。

日本のみならず世界中を駆け回り、水産の振興に努めてきた津田さん。写真はタンザニアで魚の締め方を教えている様子。

日本のみならず世界中を駆け回り、水産の振興に努めてきた津田さん。写真はタンザニアで魚の締め方を教えている様子。

数十年後には世界規模で地球環境が今よりも悪化すると言われています。その一方で、もっと長い目で見れば気候変動は繰り返されるもので、議論をしても仕方がないという意見もあります。もし将来、海水温が下がってまた魚が獲れるようになれば、今私たちが必死でやっている活動は滑稽に見えるかもしれません。私たちはそれでもいいと思っています。ですがもし、数十年後に魚が獲れなくなって、自分の子どもたちに「なぜお父さんはあの時何もしてくれなかったの」と言われるのは嫌じゃないですか。ですから私たちは、後悔のないようにこれからもできることをやり続けていきたいと思っています。

津田 祐樹(つだ ゆうき)

981年、宮城県石巻市生まれ。グロービス経営大学院 経営学大学院修士課程修了。家業の水産小売・卸を営む中、東日本大震災に遭遇。地元水産業の後継者不足などの課題を解決するため、若手漁師ら数名と2014年に「一般社団法人 フィッシャーマン・ジャパン」を発足。2016年、フィッシャーマン・ジャパンの販売部門「株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング」代表取締役社長に就任。

取材・執筆:河﨑志乃

企業広告の企画・編集などを手掛けた後、2016年よりフリーランスライター・コピーライター、フードコーディネーター。食、医療、住宅、ファッションなど、あらゆる分野の執筆を行う

--1024x819.jpg)

Times-top-banner-1024x609.png)

Times-top-banner-1024x609.png)

-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)

KEY WORD

水産分野の専門用語や重要概念を解説。社内説明やプレゼンにも便利です。