2011年の東日本大震災から3年後、東北の若手漁師たちが集まり2014年5月に設立したフィッシャーマン・ジャパン。「三陸の海から水産業における“新3K(カッコいい、稼げる、革新的)”を実行するトップランナーになる」という活動理念を掲げ、後継者不足をはじめとする地元水産業の課題に挑んできました。

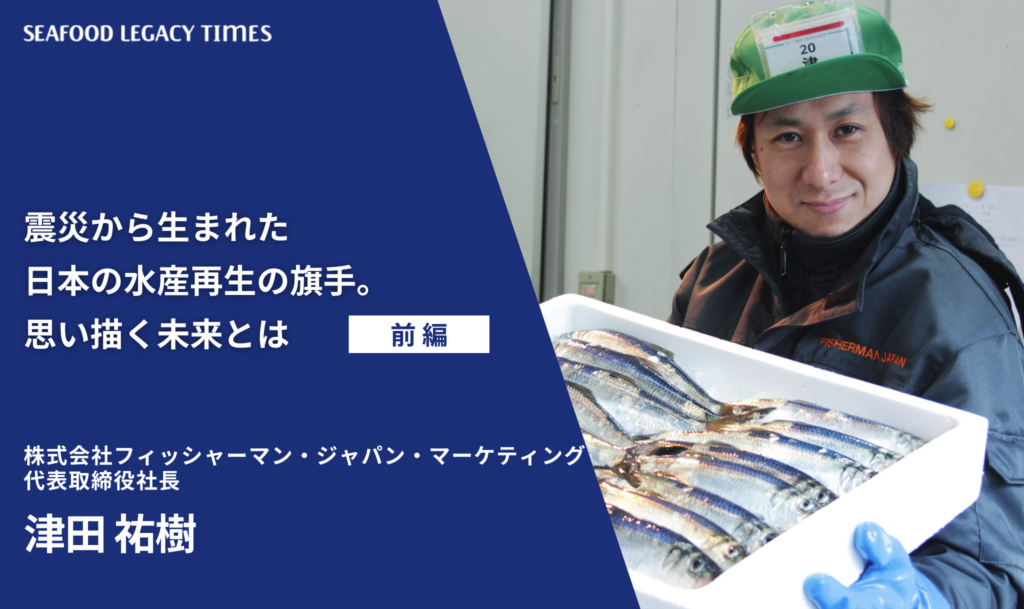

そんなフィッシャーマン・ジャパンの立ち上げメンバーである津田祐樹さんは、石巻の魚屋の2代目。家業にそれほど思い入れはなく、東日本大震災を機に辞めることも頭をよぎったと言います。そんな津田さんがフィッシャーマン・ジャパンの一員として石巻の水産復興を牽引するようになった経緯とは。代表取締役を務めるフィッシャーマン・ジャパン・マーケティングでの事業戦略についても伺いました。

津田 祐樹(つだ ゆうき)

1981年、宮城県石巻市生まれ。グロービス経営大学院 経営学大学院修士課程修了。家業の水産小売・卸を営む中、東日本大震災に遭遇。地元水産業の後継者不足などの課題を解決するため、若手漁師ら数名と2014年に「一般社団法人 フィッシャーマン・ジャパン」を発足。2016年、フィッシャーマン・ジャパンの販売部門「株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング」代表取締役社長に就任。

——東日本大震災をきっかけに設立された「フィッシャーマン・ジャパン」。津田さんはどのような経緯で参加されたのでしょうか。

私は元々石巻と仙台で魚屋をやっていたのですが、東日本大震災が起きた日は仙台で開催された催事に参加していて、地震も津波も見ていないんです。ですが震災5日後に石巻に戻り、実際の惨状をこの目で見て、「これはもうだめだ。自分でなんとかできる状況ではない」と思い、親を連れて仙台の姉の家に身を寄せていました。それから3年間は、石巻の自分の家業を建て直すことで精一杯でした。

震災前より三陸の水産業は多くの課題を抱えていました、それが震災により浮き彫りになりました。ただ、それを解決しようにも、個人や個社でできることではありませんでした。そこで、宮城県内の漁師、魚屋、東京のIT企業社員、ボランティア移住者11名と一緒に「なんとかしよう」とフィッシャーマン・ジャパンを設立したのです。

フィッシャーマン・ジャパンの設立に踏み切ったのは、同級生の死も影響しています。私はもともと水産業とは違う仕事をしていたのですが、失敗して半ば嫌々、家業の魚屋を継いでいました。そんな中、震災が起きて「辞めるのにはちょうどいい機会かもしれない」という思いも頭をよぎりました。私は水産から逃げようとしていたのです。しかしその時に、地元の同級生やその家族の死を知りました。当時、私は29歳。同級生が29歳で亡くなった一方で、自分は逃げていいのか。仮に地元の復興に自分の10年間を捧げても、まだ39歳、それからでも好きなことはできる。だからこの10年、全力で地元の水産業に捧げようと思ったのです。

——素晴らしい選択です。フィッシャーマン・ジャパンは、「一般社団法人 フィッシャーマン・ジャパン」と「株式会社 フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング」の2つの組織があるのですね。

2014年に最初に設立したのが一般社団法人 フィッシャーマン・ジャパンです。震災後、設備などハードの問題は補助金などでなんとかなったのですが、働く人がいないという問題がありました。そこで、水産のイメージを良くしながら人を呼び込もうということで、担い手育成や外部人材のマッチング、水産のプロモーション(情報発信、PR)などを始めました。オシャレなイメージで発信をしたのでメディアにも取り上げられ、おかげで少しずつ人が集まるようになりました。

現在のフィッシャーマン・ジャパン。デザイナーや元商社マン、雑誌の元編集者などあらゆるメンバーが加入し、広義での水産従事者=フィッシャーマンを着実に増やしつつある

現在のフィッシャーマン・ジャパン。デザイナーや元商社マン、雑誌の元編集者などあらゆるメンバーが加入し、広義での水産従事者=フィッシャーマンを着実に増やしつつある

しかし、そもそも水産業が儲からなかったから震災を機に人がいなくなったという問題がありました。フィッシャーマン・ジャパンの活動で若い方たちが集まってくれたのですが、結婚など人生の次のステージに上がる時に「この収入ではやっていけない」と辞めてしまうのは目に見えていました。そこで新しい水産の物流をつくるために、販売部門として2016年に株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティングを設立しました。私はこちらの代表を務めています。

——株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティングでは、どのような事業を行なっているのでしょうか。

現在は主に4つの事業を行なっています。1つ目は販売事業で、水産会社と一緒にカタログ販売を行ったり、ホテルと水産加工会社をつないで地元の水産物を使ったメニューを開発したりしています。

ホテルと地元の水産物を使ったメニューを開発した「三陸シーフードガストロノミープロジェクト」

ホテルと地元の水産物を使ったメニューを開発した「三陸シーフードガストロノミープロジェクト」

2つ目は飲食事業で、仙台空港で「牡蠣と海鮮丼 ふぃっしゃーまん亭」というお店をやっています。こちらは宮城をはじめ国内でMSC・ASC認証を取得した魚をとことん使い、さらに営業の効率化を追求したお店です。高品質の冷凍の簡易調理キットを使い、キャッシュレスのセルフレジを導入して人件費を削減。さらに、AI機器を導入してお客さまの属性と頼んだメニューのデータをとり、商品開発に生かすということもやっています。人件費や食品ロスの削減を極限まで目指した営業モデルで、今後はフランチャイズ展開も考えています。

3つ目は海外事業です。こちらは2つの組織をつくって地元の水産物を海外に輸出しています。1つが「石巻食品輸出振興協議会」という組織で、石巻市水産課と弊社が事務局となり、石巻市の水産、農産、食品加工会社30数社で共同輸出を行なっています。こちらは農水省の「GFPグローバル産地づくり推進企業」に選ばれ、アメリカを中心に輸出をしています。「アメリカ向け水産加工ワンファクトリー化構想」という考え方のもと、弊社の営業マンが代表してアメリカのお客さまのニーズを請け、石巻の30数社が一つの水産加工工場として協力しあい商品を提供しています。Kura Sushi USAにタコを卸すなど、全体で年間輸出額1億円の大台も見えてきました。

もう1つは「東北・食文化輸出推進事業協同組合」という組織で、石巻に限らず東北の畜産、農産、加工食品、飲料の事業者を30社集めた輸出商社です。仙台国際空港と弊社が事務局となり、アジアや中東に輸出を行なっています。お酒も人気で、お酒が飲めないサウジアラビアには葡萄ジュースも輸出しています。

また、農林水産省の事業として、タンザニアで魚の締め方や保管方法を教え、内陸のウガンダへの保冷流通を支援する活動も行なっています。こちらは2021年にウガンダの会社と弊社で始めた事業で、今年もまた現地に行く予定です。

4つ目はコンサル事業です。震災から活動を始めて実績も出はじめ、全国の漁村からさまざまな相談を受けるようになりました。北海道から福岡まで日本全国で、水揚げの減少や魚価の低迷、担い手不足などの問題に対して、改善のための活動を行なっています。

——

東日本大震災を機にフィッシャーマン・ジャパンを立ち上げ、石巻の水産復興のために奔走してきた津田祐樹さん。代表取締役社長を務めるフィッシャーマン・ジャパン・マーケティングでは、石巻をはじめとする東北の水産を日本や世界に展開するほか、日本各地の漁村のコンサルティングも行なっています。

Part 2では、2023年に設立したブルーファンドや2024年3月に開催したサミットについて、また、フィッシャーマン・ジャパン設立後の10年を振り返り、現在の思いを語っていただきます。

取材・執筆:河﨑志乃

企業広告の企画・編集などを手掛けた後、2016年よりフリーランスライター・コピーライター、フードコーディネーター。食、医療、住宅、ファッションなど、あらゆる分野の執筆を行う。

--1024x819.jpg)

Times-top-banner-1024x609.png)

Times-top-banner-1024x609.png)

KEY WORD

水産分野の専門用語や重要概念を解説。社内説明やプレゼンにも便利です。