Part 1ではNGO、国連、独立政府機関等で人権とビジネスの専門家として17年活動されてきたトゥリカ・バンサル氏に、これまで彼女が取り組んできた漁業や養殖業界を含む様々な問題について伺いました。

後編では、奴隷労働、過酷な労働環境など数多くの人権問題が報告されている漁業・養殖業が、具体的にどのように人権への影響に取り組むべきかを伺います。

——中小規模の水産会社は、どうやって人権デューデリジェンスの取り組みを始めるべきでしょうか?それらの企業の負担を低くすることはできますか? 何か良い例があれば教えてください。

確かに、中小企業は人権デューデリジェンスを実行する上でより多くの課題に直面します。大企業と比べるとリソースや人権に関する知識はより限られているかもしれません。そこで、まず大企業が果たすべき役割があります。中小企業は大企業のビジネスパートナーであることが多いのです。大企業は人権に関して、中小企業に対しリソースを提供したり、研修できる能力を持てるよう支援する役割を持つべきです。

第2に、中小企業は業界団体と協力し合うことができます。たとえば、業界団体を通じた取り組みはその参加企業すべてに利益をもたらします。中小企業は、業界団体と一緒に中小企業にも適用できる人権方針を策定することができ、業界の取り組みを通じて、人権に関する研修を受けることができます。

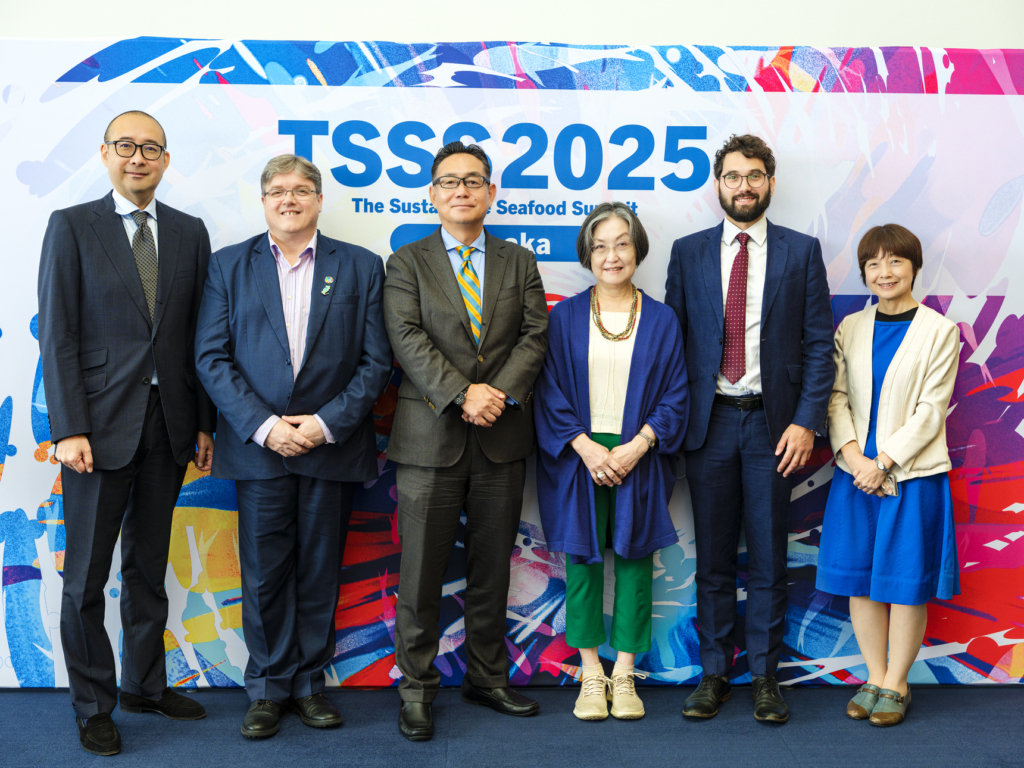

東京サステナブルシーフード・サミット(TSSS)2023年に登壇したトゥリカ・バンサル氏(右から2番目)。

東京サステナブルシーフード・サミット(TSSS)2023年に登壇したトゥリカ・バンサル氏(右から2番目)。

私はここにおいて市民社会団体と、この分野の専門家が果たすべき役割があると考えています。中小企業を団結させ、人権や人権デューデリジェンスに関する研修機会を提供し、彼らが一定の措置を講じることができるように働きかけることができます。

——残念ながら、日本には企業向けの人権デューデリジェンスに関する法律がありません。この点について、どのようにお考えでしょうか。

英国では2015年に、オーストラリアでは2019年に、企業に人権デューディリジェンスにどう取り組んでいるのか、報告を義務付ける法律が施行されていますが、最近、さらに進展がありました。2021年にはフランスで、2023年にはドイツで同様の法律が施行されました。最近ではすべてのEU加盟国に対する人権デューデリジェンス法(Corporate Sustainability Due Diligence Directive/ CS3D)が合意されました。この法律が施行されるのにはまだ数年かかりますが、確実に良い始まりとなります。

法律はゲームチェンジャーになるでしょう。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」(2011)や「OECD多国籍企業行動指針」の改訂(2011)などが打ち出されて12年以上が経ち、一定の変化をもたらしました。企業の人権に対する意識は高まっていますが、残念ながら人権侵害は存在し続けています。

法律は企業を人権を守る方向に動かす後押しとなりえます。企業は人権問題に対してどんな取り組みを行っているかを表明することが求められます。もし、何もしていない場合は責任を問われ、訴訟の対象となる可能性があります。こうした法律は、企業が人権問題に取り組むための強いインセンティブになります。法的リスクは企業活動の方向性に影響を与える重要なものなのです。

——日本で消費されている水産物の40%は輸入品です。海外の人権問題の改善する上で水産流通業者はどのような点に留意すべきだと思いますか?

40%は多いですし、日本の水産流通業者はとりわけ海外のサプライチェーンに関連する人権問題を認識することが重要でしょう。日本においても人権問題を理解する一定の企業努力はなされていると思います。しかし先に述べたように、人権問題を理解し対処する1つの方法は、特に高いリスクのある対象について、魚を獲るところから日本の消費者の食卓に魚が届くまでのバリューチェーン全体で人権への影響評価を行うことでしょう。

バリューチェーン全体の人権問題について対処し、その影響や講じられた措置に関して透明性を保ち、情報を公開すべきです。消費者も重要なステークホルダーですので、自分たちが食べた魚がどうやって食卓に並ぶに至ったのかその経路を知る必要があります。

——人権デューデリジェンスを実施している企業の努力にもかかわらず、水産業における労働者の深刻な人権侵害が継続しているという懸念がNGOによって表明されています。この状況について、どのようにお考えですか?

企業、政府を含むさまざまな組織によって、漁業分野における人権問題の解決に向けて多くの努力がなされていると思います。しかしながら、水産業の労働者の権利は依然として最も深刻な問題の一つです。違法行為は公海上で行われることが多いため、この分野の問題を評価し、対処することは特に困難です。

これらの問題はNGOやジャーナリストによって明るみになっています。少し前に中国や台湾、米国の水産業においても労働者の人権侵害があるとアウトロー・オーシャン・プロジェクトによって明らかになっています。世界的な問題と言えると思います。

写真:Adobe Stock

写真:Adobe Stock

ここにおいて業界が果たす役割は非常に大きくなっています。NGOによって問題が明らかになった場合、大手水産会社が行動を起こすべきです。問題が何であるかに目を向け、労働搾取を終わらせるための取り組みを実施すべきです。

おそらく、漁船労働者の権利をめぐる主な課題の1つは、人権侵害が外洋で起きていることでしょう。陸地から遠く離れた場所で起きているため、問題を理解して評価することが難しいのです。そこで労働者のための懸念や苦情を申し立てられる仕組みが必要となります。

一例として、Wi-Fiを漁船上に設置することが挙げられるでしょう。そうすれば乗船中も苦情を申し立てやすくなり、より良い労働環境を実現できます。

——NGO、国連、国の人権機関で経験を積んだ後、 最近、人権とビジネスのコンサルタントとして独立されました。今後挑戦したいことについて教えていただけますか?

最近、私は人権とビジネスのコンサルタントとしてフリーランスで活動を始めました。今後数年間は、大企業と労働者および影響を受けた地域社会との間に存在する力の不均衡に関する問題に取り組みたいと思っています。

現在はフリーランスとしてさまざまな地域や国を訪れ、人権とビジネスの問題についてワークショップを行っているトゥリカ・バンサル氏(右から2番目)

現在はフリーランスとしてさまざまな地域や国を訪れ、人権とビジネスの問題についてワークショップを行っているトゥリカ・バンサル氏(右から2番目)

世界規模で、大企業は政府よりも大きな権力を獲得しつつあります。例外はありますが、このパワーダイナミクスにより、大企業は人権侵害の問題の責任から逃れる機会を頻繁に得ることができます。そこで私は、拘束力のある法律を通して、企業が人権侵害、労働者や地域社会、消費者に与える影響に対する責任をしっかり負う社会の実現を望んでいます。そのためにも、私は今後も企業への人権への影響について研修や研究、評価を行っていき、より公正な社会の実現に少しでも貢献できればと思っています。

また市民団体やコミュニティともっと協力して、その組織能力を向上させ、このグローバル化した世界における民間セクターの活動の中で、人権に関する知識の強化を行っていきたいと考えています。

Tulika Bansal(トゥリカ・バンサル)

人権とビジネス専門家。 さまざまな地域や国、業種において、20件近い人権影響評価(HRIA)および業種別影響評価(SWIA)を実施。 人権とビジネス、企業の人権デューディリジェンス、人権の影響評価、子どもの権利とビジネス、特に水産セクターにおける人権など、さまざまなテーマでトレーナーやゲスト講師を務める。 その他、ビジネスと人権に関する組織への戦略的アドバイスの提供やワークショップのファシリテーターも務める。 現在インドを拠点とし、ビジネスと人権、子どもの権利に関するインドおよびアジア太平洋地域での共同研究に従事。オランダ・ライデン大学国際法学修士課程修了。

取材・執筆:森本 進也

ライター、翻訳。テクノロジーに関する国際的なシンポジウムを多数取材。現代ビジネスをはじめとするビジネスメディアにて記事執筆。

編集:嶺 竜一

Forbes JAPAN、現代ビジネス、週刊ダイヤモンド等で取材執筆・編集を務める。漁業問題、海洋汚染問題についても取材。

--1024x819.jpg)

Times-top-banner-1024x609.png)

Times-top-banner-1024x609.png)

-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)

KEY WORD

水産分野の専門用語や重要概念を解説。社内説明やプレゼンにも便利です。