企業の持続的な成長性を表す指標である「ESG(環境・社会・ガバナンス)」に焦点を当てた経営誌『日経ESG』のシニアエディター藤田香さん。媒体の編集だけでなく、「日経ESG経営フォーラム」や、サステナブル・シーフードにまつわるアジア最大級の国際シンポジウム「東京サステナブル・シーフードシンポジウム(TSSS)」の企画・運営の共同プロデューサーもしています。

「自然×企業」の観点を持ち、新しい仕事をつくる藤田さんの、想いの源にあるものは何か。藤田さんにとって、海、そして自然とはどのような存在なのか。お話を伺いました。

──日経ESGや日経ESG経営フォーラムの仕事内容について教えてください。

社会を持続可能にするため、主に企業を対象に環境や社会に配慮した取り組みを報道したり、行動変容を促すような情報を発信しています。また、情報発信だけでは一方通行になりがちなので、取材を通して出会った個人や企業をつなぐ場としてフォーラムを運営しています。

個人的には、人と人がつながって新しい動きが生まれる瞬間が好きで、つながりづくりに力を注いでいます。新しい動きを生み出すのは人。熱い想いを持った人と人の交流が新しい機運を生み、結果的に、企業の経営層をも動かす事例が多いと感じます。

私自身、誰かと話していると「こんなことできたら面白いんじゃないか」ということが頭に浮かびます。最初に仕掛けたのは、2010年。名古屋で「COP10(生物多様性条約第10回締約国会議)」が開催されたとき、本会議場のエリア内で国連関係者に日本企業の取り組みを直接発信するサイドイベントを実施しようと考えました。

生物多様性をテーマにした国連会議が日本で開催されるなら、「生物多様性×日本企業」で何かやりたい。私は取材を通して、国連の生物多様性条約事務局長や、日本の各企業ともつながりがある。せっかくなら周辺会場ではなく本会議が行われる会場の中でやった方がインパクトが大きいのでは。そんなことを思いついたのです。

思いついたら、何をすべきか、実現するために誰に動いてもらえばいいかと、発想が広がります。事務局長へ直談判して基調講演をお願いし、企業にもこのイベントに登壇するメリットを訴えました。企業の生物多様性の取り組みを55社に寄稿してもらい、COP10に間に合わせて『70の企業事例でみる生物多様性読本』という本を発行し、本会議場に乗り込みました。当日は、慣れないながらも英語でファシリテーターを務めました。

実現のために色々動き回るのが楽しかったですね。人と人をつなげた結果が形になって世に出ると、小さなことでも自分が動きを後押しできたと感じられます。その後も様々なプロジェクトを仕掛けました。

2020年には、教科書会社の東京書籍とともに、国連のSDGsの目標をコンビニで買う商品などの例で分かりやすく解説した「子供向けSDGs副教材」を作り、全国の小中学校に10万部配布しました。

また、世界最大の機関投資家GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の最高投資責任者と、日本を代表する大手企業約20社の社長・会長との膝詰め朝食意見交換会を2017~19年の3年間仕掛けました。最高投資責任者も社長・会長も引っ張り出すのは大変ですから、皆さんが参加したいと思うような仕組みを作って実現しました。

いずれのプロジェクトも、スタートは一人の人との出会いがきっかけ。そこから、「こんなことができたらいいな」と発想して仕掛けました。

絶対無理だと思うようなことが、いつの間にか実現している。それをつくり上げていく過程が好きなんだと、ここ数年の自分を見て感じます。

──藤田さんの「持続可能な社会」への想いは、どのように生まれたのでしょうか

実は、そこまで高尚な想いではないんです。私の原点は、「自然が好き」という一言に尽きます。

とはいっても、「可愛い動物を守りたい」とか「優しい自然を保護したい」という感覚とは少し違います。大自然の中のちっぽけな一部であるという感覚が強くて、恐れにも近い畏怖の感覚を持っています。

自然の一部であることを体感したり、未知に踏み込んで見たこともない景色を見たり、そこで暮らしている面白い人を知ったり。発見していくのが好きなんです。さらに、どちらかといえば岩や雪などの無生物が好き。手つかずの大自然の中に身を置くために、一人で山に登ったりもします。冒険の感覚に近いですね。

冒険には、緊張感も伴います。人類にとっては未踏峰ではないけど、私にとっては未踏峰。そこで得られる達成感は、単純に到達したことへの喜びではなくて、なんというか、生きてることを唯一実感できる「確認行為」に近いかもしれません。嵐が来たら進めないし、雷に打たれるかもしれない。熊に遭遇したら命は危ない。常に怖いし、自然が可愛いなんてとてもじゃないけど思えません。

言葉にすると、「自然と共生して生きる」なんて聞いたことのある言葉になってしまいますが、原始時代に生きてるような感覚が好きなんですよね。「克服」とも少し違って、圧倒的に強者である大自然と対峙しながら、その中にいる自分という存在を噛み締める感覚。山の頂上に立った喜びを感じながら飲む一杯のコーヒーを美味しく感じたり、そういうことが好きなんです。

その背景には、富山県で生まれ育ったことが大きく影響していると思います。

富山県は、北アルプスの立山連峰と富山湾を擁し、かつ過酷な冬の寒さや豪雪にさらされている場所です。私は、その過酷な雪がやってくる直前の気配が好きでした。家が壊れるんじゃないかと思うくらいの強烈な北西の季節風が吹き荒れる夜には、「冬将軍」という言葉がぴったりの、怖くてかっこいい大自然が襲いかかってきます。自分が飲み込まれてしまうような驚異ですが、ゾクゾクするものに惹かれることってあるじゃないですか。その感覚が、私の根底にあります。

──その自然への感覚を、どうやって仕事につなげていったのでしょう?

実は、その感覚に自分でも気づいていませんでした。だから、仕事にはつながっていませんでした。

学生時代は宇宙や科学に対するワクワクやゾクゾクが強く、一番近い領域が物理でした。ただ、大学の物理は量子力学など目に見えないものを扱い、私の心が求めていた「血湧き肉躍るような実体感」がありませんでした。

その後、就職先を探す中、小難しいことをわかりやすく説明するのは得意だと気づきます。サイエンスを一般の人に噛み砕いて伝えるため、理系のメディアを扱う日経BPで働くことにしました。

自然に目覚めたのは、社会人になり登山を始めてからでした。きっかけは、登山家植村直己さんをモデルにした映画を見て、そこに映し出される山の美しさに惹かれたことです。さらに同時期に友人から誘われて、初めてにもかかわらず、北アルプスの剱岳に登りました。

初心者には無謀とも言える挑戦でしたが、すごく楽しかったですね。その時、山や岩が好きと気づきました。それから登山にのめり込み、登山教室に通い、単独でも登るほどになりました。

登山を始めてから、富山県に対するイメージも変わりました。暗くてあまり好きではなかったのですが、登れそうな山がたくさんあるし、北アルプスってかっこいいと気づいたんです。

就職して3年目の夏には、単独で長野から登山して穂高岳を縦走し、富山で下山するコースを制覇。恐怖とワクワクが混在して、やればやるほど登山にはまっていきました。

2-1024x821.jpg)

それでも、下山して東京へ戻ると仕事が待っています。いくら大自然の中で思いっきり自己を肯定しても、日常に戻れば仕事ができず怒られてばかりの情けない自分がいる。しかも仕事は電子技術を扱う雑誌。その頃には自然に関わる仕事をやりたいと思い始めていたので、ギャップに苦しみましたね。

休職してアメリカの大学の地質学科に留学したり、バックパック旅行に行ったり、転職も考えましたが、気が小さくて会社をやめられませんでした。

そうこうするうちに、世界の自然と文化を紹介する雑誌『ナショナルジオグラフィック』の日本版をつくる話が社内で持ち上がりました。これは私がやりたいことに近いと思い、編集部へ移りました。

──念願の自然に関わる仕事に。ここではやりたいことができたのでしょうか。

この仕事は、やりたいことに近かったです。大自然の中で生きる冒険家や写真家とともに雑誌を作るのは楽しかったですし、自分の足で日本全国の自然を取材する機会も増えました。

次第に、山だけでなく、海や里山にも興味が向くようになりましたね。そこで暮らしているおじいさんおばあさん、いわゆる自然と共生している人たちに強い関心を抱いたんです。

-1024x771.jpg)

ところが今度は環境・CSRの専門誌『日経エコロジー(現・日経ESG)』の編集部へ異動になります。自然は好きでしたが、企業経営に精通していたわけではありません。仕事と自然への想いをどうすればつなげられるかを考えた苦肉の策で、環境経営の雑誌の中で「生態系や自然も企業の環境対策の中で重要なんじゃないですか」と提案し、記事を書くことにしました。

ただ、当初は自然に興味を持つ企業はあまりありませんでした。ゴミ削減や省エネには取り組んでも、自然や生態系の保全に真剣に取り組む企業は少なかったのです。余裕のある企業が寄付をする程度でした。すべての企業活動が自然の上に成り立っているので、自然は重要であるにもかかわらず、本業とは直接関係ないからと、なかなか理解を得られません。

細々と記事を書く中で、ビジネスと自然が関係あると世の中で大きく打ち出されたのが、イオンの事例でした。2006年に、イオンがサステナブル・シーフードを取り扱い始めたのです。ほかにも、製紙メーカーや住宅メーカーが持続可能な認証(FSC認証)を受けた紙や木材を採用するなど、企業側からのアクションが出てきました。

社会の流れに後押しされ、ようやくビジネスと生物多様性をテーマにした情報発信が実現しました。探し続けていた接点が、やっと少し見つかったんです。

企業行動を変えたいという思いが最初にあったのではなくて、自分がやってきたことと企業との接点が、時代の変化にあわせて生まれた、ということです。

──藤田さんの中で自然といえば山というお話ですが、TSSSなど海に関わる活動にも積極的な印象があります。海はどのような存在ですか?

山が恋人なら、海は幼なじみのような存在ですね。私の地元は富山県の魚津という港町。歩いて数分のところが海で、小学校のクラスメートの半分以上は漁師の子ども。海は、特別に恋焦がれるものではなく、日常にある存在。だからこそ、あまり興味もなかったんです。

「漁師こそ自然と共生している人たちではないか」と気づいたのは、イオンの記事を書き始めてからでした。山に登って大自然の中に身を置いたり、全国に取材に行って自然と共生する人に感動したりしていましたが、それを当たり前に仕事にしている人たちが、すぐそばにいたんですね。

漁師って本当にすごいんです。実家に帰省して夜ふかしをしていると、夜中の2時頃にモーター音が聞こえてきます。家の冷蔵庫がうるさいのかと思ってましたけど、漁師が船で出ていく音だったんですよね。そんなこと、想像したことすらありませんでした。

過酷な寒さの中、夜中の2時に仕事着に着替え、海へ出て行く人たちがいる。そう思うと、「自然が大切だ」と記事を書いているだけで、なんの行動もしていない自分が恥ずかしくなるくらい、尊敬の念を覚えました。

また、地元の祭りに参加するようになって、漁師の存在がより身近になりました。巨大な船型の万燈を大人数で曳き回す祭りで、5年ほど前から引き手のボランティアをするようになりました。普段は漁師が仕事をしているところは見れないので、一緒に祭りに参加すると、すごくかっこよく見えました。祭りが終わった後、路地にござを敷いてみんなで酒を酌み交わす「なおらい」も楽しい。

一方で、関わりが深くなると、課題や悩みも見えるようになります。後継者の減少や、高齢化の進行、魚が獲れなくなっているとか。魚津の海を何とかしたい。そんな想いが芽生え、地方創生や地域漁業にも目が向くようになりました。

──「自然が好き」という想いを持ち続け、自分のできることや仕事と融合してきたのがまさに今のタイミングだったのですね。藤田さんにとってTSSSはどのようなシンポジウムですか。

そうですね。自然と企業活動との接点がどんどん増え、このテーマならこんなことが仕掛けられそうというアイデアが次々湧くようになりました。

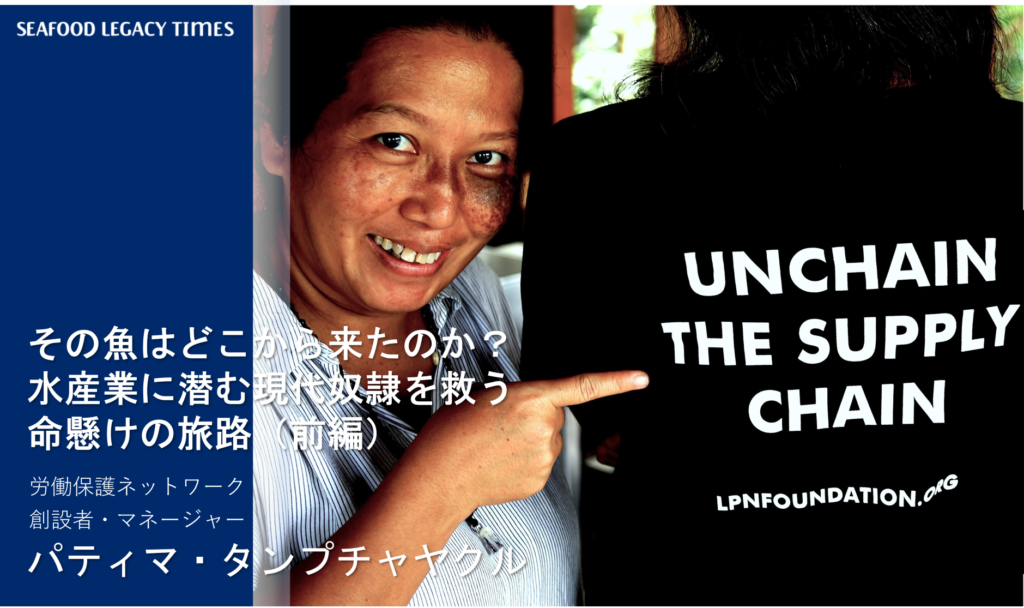

その中で生まれたものの1つがTSSSでした。環境NGOにいた花岡和佳男さんが独立し、「サステナブルな魚に焦点を当てたシンポジウムができないか」と相談にやってきたのは2015年頃のこと。多くのビジネスパーソンにとって、魚は本業と関係ありません。難しいかなと思いつつも、イオンのようにサステナブル・シーフードを販売しているスーパーもありますし、商社など流通業界では本業に関係します。

また、世界の水産物の生産量の半分は天然モノ。人類がいまだに狩猟によって食べている唯一といってよい食料が魚です。人と生物多様性の関わりを考える格好のテーマだとも思いました。小売りや水産企業を巻き込み、この要人やこの企業に登壇をお願いしてシンポジウムを組み立てようと、青写真が見えてきました。

TSSSは2020年に6年目を迎えましたが、人が人を呼び、登壇者が100人を超え、アジア最大級のサステナブル・シーフードのシンポジウムになりました。2020年は、持続可能な生産と消費だけではなく、食料安全保障、資源管理と違法漁業対策、スマート漁業やブロックチェーンなどの水産DX、労働者の人権配慮、シェフや社員食堂の調達、地方創生、海洋プラスチック対策、金融機関のESG評価など、多くのセッションを設けました。「魚」「海」というテーマはこんなにも多くの業界と関係するのだと私自身も発見がありました。

小さなタネから始まったTSSSが、新しい人とのつながりをもたらしてくれたことに感謝しています。

──これから特に力を入れたいことや、藤田さんの立場だからこそやるべきと考えていることがあれば教えてください。

近年取材を通して感じるのは、金融機関が本格的に自然資本に意識を向け始めていることです。特に、『日経エコロジー』を『日経ESG』と名称変更するくらい、ここ数年でESG投資が盛んになっています。気候変動はだいぶ話題に上がるようになりましたが、自然資本への投資はこれからもっと加速されると思います。

私たちは何十年前から自然が大事と言ってきましたが、やっと時代の流れが追いついてきました。金融機関が企業に自然資本への依存や影響を測って開示することを求めたり、評価したりする動きが始まっています。「タダ」だと思っていた自然が経済活動の中にもっと組み込まれるようになれば、企業も社会も自然をより大切にするような経営をする。そんな経済活動の流れをつくりたいです。

個人としての課題は、もっと行動することですね。人と人、組織と組織をつなげて大きなプロジェクトを仕掛けたり、記事を書いたり、講演活動で話したりすることは増えましたが、もっと半径10メートルでの地に足の付いたアクションを増やしたいです。

自分自身が汗をかいて動かないと説得力がありません。山や海など自然に恩返ししていくためにも、ローカルで小さなアクションを積み重ねていきたいです。

世界のグローバルな動きや企業の取り組みを報道したり、大きなシンポジウムを仕掛けたりできるのは日経グループにいるからこそできる部分もあります。一方、自然や生態系への想いや、足で稼いで得た、地方の暮らしの知恵や人とのつながりというローカルな財産も大切にしたい。これまでの仕事で得た企業の知識と、ずっと原点にあった自然への想いとが、まさに今、融合しているような気がします。それぞれの専門家には知識も経験もかなわないかもしれませんが、自然をキーワードに、グローバルとローカル、企業と市民をつなげるのは自分の使命だと思っています。

そう考えると、仕事も冒険の感覚に近いかもしれません。あるテーマで取材を重ね、こんな切り口で大きな特集や本が書けそうだとか、この企業のこの人とあの団体のあの人をつなげたら、こんなプロジェクトを仕掛けられるのではないかとアイデアがわき、実行に移す。はたから見れば無謀な挑戦でも、自分には冒険のときと同じように、頂上まで行けるという野生の直感があります。それから、目標に到達するため、人々を巻き込み、収支も合わせ、険しい山道を登っていく。山頂に立った時に見える絶景はまさに苦労して登ってきたことへの「ご褒美」。そうやって作り上げていくこと、ゼロからカタチを積み上げていくことに、私はワクワクドキドキするんだと思います。

ESGやSDGsが重要になってきた今だからこそ、「企業」と「森林限界*」を知っていることを強みに、これからも自然とかかわっていきたいと思っています。

藤田 香

富山県魚津市生まれ。東京大学理学部物理学科卒。株式会社日経BPに入社後、「日経エレクトロニクス」記者、「ナショナルジオグラフィック日本版」副編集長、「日経エコロジー」編集委員を経て、「日経ESG経営フォーラム」プロデューサーと「日経ESG」シニアエディターに。生物多様性や自然資本、持続可能な調達、ビジネスと人権、ESG投資、SDGs、地方創生を追っている。著書に『SDGsとESG時代の生物多様性・自然資本経営』など。そのほか、環境省SDGsステークホルダーズ会合構成員や、環境産業市場規模検討会委員、富山市SDGs未来都市戦略委員などを務める。東北大学や聖心女子大学の非常勤講師、富山大学客員教授。

-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)

-2560-×-1536-px-1024x614.png)