MSY(最大持続生産量/Maximum Sustainable Yield)

最大持続生産量(以下MSY)とは、「ある魚の資源(魚群)が、海水温や栄養塩などの環境条件が変わらないと仮定したときに、長期間にわたって持続的に取り続けることができる最大の漁獲量」のことを指します。

MSYを把握することは、魚の個体群(魚の群れ)が最も速く増える状態を保ちながら、資源を枯渇させることなく生産を続けるために欠かせないため、世界中の資源管理において使われています。

この考え方の基礎は、1930年代のRussel(1931)、Hjortら(1933)、Graham(1935)といった研究者による研究にあります。その後、1950年代に「余剰生産モデル(surplus-production model)」が登場し、ロジスティック成長曲線(生物の個体群増加を表す曲線)をもとにMSYを数値的に求められるようになったことで、広く普及しました(Schaefer, 1954)。

密度依存性(Density dependence)と環境収容力(Carrying capacity)

MSYを決めるときに重要なのが「密度依存性」と「環境収容力」いう考え方です。「密度依存性」は、個体群の増加率(成長率)が、その個体群の密度(個体数の多さ)によって左右されることを意味します。「環境収容力」とは、その生息地で食料、住処、繁殖相手などの条件を考えたときに、その種が平均的に維持できる最大の個体数のことです。現在の個体数、増加率、環境の変化などのデータから、統計的に推定されます。

・個体群が環境収容力に近づくほど、増加率はゼロに近づきます。つまり、環境がこれ以上の個体を支えられなくなり、出生数と死亡数が釣り合う状態になります。

・逆に、個体群が少ないときは、食べ物や住み場所に余裕があるため、成長率が最大になります。

MSYの理論的な考え方

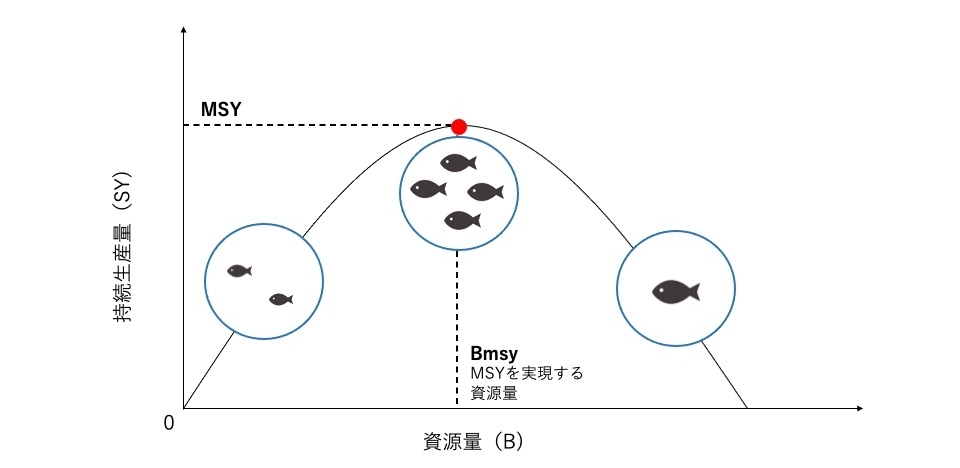

魚の資源量が環境収容力いっぱいのときは、それ以上増える余地がありません。ここで漁獲を行って個体数を少し減らすと、環境に「空き」ができ、個体群が再び増えはじめます。

個体群が最も速く増加するのは、資源量が環境収容力の半分のときです。

このときの増加分を漁獲量として取り続けると、資源を枯らすことなく、最大限の漁獲を持続できるというわけです(これが理論上のMSY)。

MSYを推定する方法は主に二つあります。一つ目の「余剰生産モデル」は、漁獲量と漁にかけた労力などのデータから、資源が増えも減りもしない最適な漁獲量を求める、比較的簡便な方法です。

もう一つの「年齢構造モデル」は、魚の成長や成熟、死亡率、どの大きさの魚がとられやすいかといった、生物学的な情報をもとに、より精密に持続可能な漁獲量を計算します。

MSYの限界

MSYは密度依存性を前提としていますが、実際の環境は常に変動しています。

「環境収容力」も、海水温や栄養塩などの環境状態によって変化するため、ひとつの魚種に対して一定のMSYが存在するわけではありません。

また、漁具の種類や網の目の大きさなどによって、捕まる魚の年齢や大きさが異なり、それが個体群の成長や再生産力にも影響を与え、結果的にMSYの値も変わります。

MSYへの批判とその後の展開

MSYの概念を実際の漁業管理に適用していく中で、いくつもの問題点が指摘されました。

1977年、ピーター・ラーキン(Peter Larkin)は、MSYという概念の「墓碑銘(epitaph)」を書き、次のような欠点を指摘しました。

・MSYは資源に過大なリスクを与える

・地域ごとの生産性の違いを考慮していない

・対象魚以外の生態系への影響を無視している

・漁業のコストや社会的影響を考慮していない

・政治的圧力に左右されやすい

このように、MSYは理論的には魅力的でも、現実の海洋生態系や社会の複雑さを十分に反映していないという批判を受けました。

それでもMSYは今も重要な考え方

それでも、MSYは今も漁業資源管理の基本概念として重視されています。

その共有しやすさゆえに、世界中の漁業で「資源の健全性を評価する基準」として使われ続けており、国際的な漁業管理や条約の枠組みでも、MSYは重要な柱となっています。