「ビジネスと人権」をめぐる議論が活発になっています。元々「人権」は、フランス革命やアメリカの独立戦争など、市民が国家権力に対して権利保障を求める歴史を通じて発展してきた概念です。しかし、経済発展とともに企業が大規模な事業活動を行う時代になり、企業活動による労働搾取や環境負荷などの人や環境に対するマイナスの影響が問題視されるようになりました。

2011年に国連の人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、「指導原則」)が全会一致で承認され、コーポレートガバナンスの一環として、サプライチェーン全体で人権侵害のリスクを特定し、予防・軽減・救済に取り組む「人権デュー・ディリジェンス」の考え方が広がりつつあり、欧米を中心に法制化の動きが顕著となっています。

人権を守るために企業は何ができるのか。「ビジネスと人権」の普及・浸透に取り組む弁護士の佐藤暁子さんに、日本の現状をうかがいました。

―― 「ビジネスと人権」の議論の背景を教えてください。

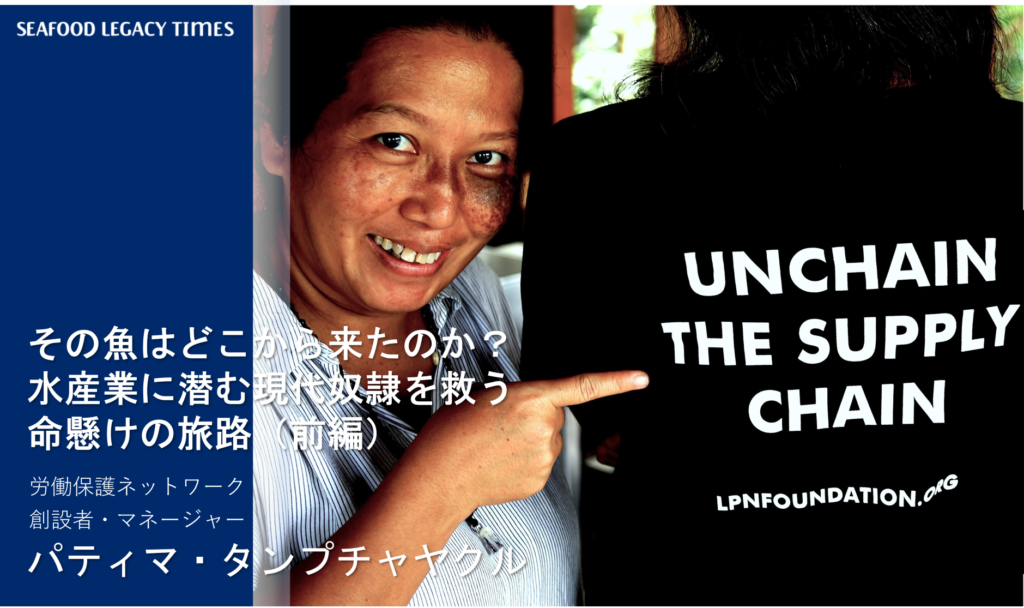

「ビジネスと人権」についてお話するときに、よく例として挙げる産業がいくつかあります。水産業もその一つですし、ファストファッションをはじめとする縫製産業ですとか、綿花、パーム油、お茶などの産業もですね。私たちの身近にあって日々口にするものや着るものは、一体どういう過程で誰が関わって作られているのか、まず皆さんと一緒に思いを馳せるところから話を始めます。そのどこかで奴隷労働のような労働の搾取、あるいは、地域住民・コミュニティからの資源搾取が起きているかもしれないのです。

企業は、意図的に何か悪影響を及ぼそうと思って事業活動をやっているわけではなくても、気づかないうちに人や資源を搾取しながら発展してきたという現実があります。

なぜ搾取できてしまうのかと言うと、主な資源国であるグローバルサウス(※)の国々は、様々な背景事情により政治や司法の体制が脆弱で、極端に言えば、企業はそこで現地の人々や環境を搾取しても、責任を問われないということが起きてしまうからです。そして、一番弱い立場にある人たちが搾取される。そういう社会構造に対して、きちんと是正すべきだという市民の声が高まってきたことが、「ビジネスと人権」の考え方につながっています。

パーム油の原料となるアブラヤシの農園。農園開発時の熱帯林破壊、地域住民や先住民族との土地紛争に加え、開発後の農園での強制労働や子どもの労働など労働問題も深刻である。

パーム油の原料となるアブラヤシの農園。農園開発時の熱帯林破壊、地域住民や先住民族との土地紛争に加え、開発後の農園での強制労働や子どもの労働など労働問題も深刻である。

―― ここ1~2年、日本でも「ビジネスと人権」の議論が活発化していますね。

本当に予想もしなかった変化のスピードですが、残念ながら、日本では人権尊重の理念からというよりは、炎上した事例があったことが大きいように見えます。

その筆頭は、2021年3月の新疆ウイグル自治区での綿花とユニクロの関係です。ユニクロ製品がアメリカで輸入禁止になったり、フランスで刑事訴追されたり、日本企業が実際に対象になる事案が出てきたことが、日本国内で「ビジネスと人権」に急速に注目が高まってきた理由ではないかと。

市民の働きかけによって政策や企業が動いたという側面が欧米に比べると薄くて、NGOの立場(インタビュー当時)としては忸怩たる思いです。

―― 企業のレピュテーションリスクとして「ビジネスと人権」がとらえられていると。

多くの企業のモチベーションになっているのはそこかなと。もちろん、経営トップが、企業の社会的責任としてなすべきことだという信念を持って人権に取り組んできた企業もあるとは思います。

ただ、日本企業では今までCSRと言うと、いわゆる募金や植林など「本業とは別」という誤った考え方が根付いてしまったところがあり、それがSDGsウォッシュのような行動にもつながっています。人権への取り組みも、若干残念な理由の方もよく見られ、それが、表面的な取り組みも増えていることにつながっていると感じます。

―― 欧米では人権デュー・ディリジェンス実施の義務付けなど、法制化が進んでいます。日本政府や日本企業の対応をどのように見ておられますか。

これは「ビジネスと人権」という切り口に限ったことではなく、やはり、人権それ自体に対する日本のこれまでの取り組みの遅れが、政府や企業の対応に反映されていると思います。

「指導原則」は、国家だけでなく企業に対しても、国内法だけではなく、国際的な人権基準に従って事業活動するようにと求めているわけです。そのためには、国際基準と日本国内の法律や実情との間で、どこにどういうギャップがあるのかということをちゃんと示さないと、企業としても「一体何をすればよいのか?」あるいは「国内法を守っていればよいのではないか?」という疑問は当然出てくるかと思います。

そのギャップを認めるために日本政府ができることはまだまだあります。どの国にも必ず課題はあり、100%できている国なんてありません。例えば、国連からの勧告に対しても具体的かつ変化につながるようなアクションが待たれる課題も多く、「ビジネスと人権」について、企業としても、「結局、日本の人権問題って何だろう?」と感じるのではないでしょうか。

企業が実効性のある人権デュー・ディリジェンスを実施し、人権侵害が救済されるように、個人的には、日本でも最終的には人権デュー・ディリジェンスを法制化すべきだと考えていますが、ちゃんとした議論の上に成り立っている法律でなくてはいけないと思います。

「指導原則」が出てからもう10年経っており、その間の企業の人権の状況を見れば、自主的な取り組みでは進まないということは明らかだったと思いますが、日本では、2020年にようやく国別行動計画(NAP)ができて、2021年にアンケート調査を実施して、やはり、できていないのでガイドラインを作るというのが現状です。国際社会の議論は、はるか先を行っています。

2020年2月に開催されたシンポジウム「責任ある企業行動とサプライ・チェーンの推進に向けて」に登壇した佐藤さん(写真提供:佐藤暁子)

2020年2月に開催されたシンポジウム「責任ある企業行動とサプライ・チェーンの推進に向けて」に登壇した佐藤さん(写真提供:佐藤暁子)

まさに、気候変動対策と同じだと感じます。直前までは「気候変動?それ儲かるの?」みたいな空気もあったのが、菅前総理が「ネットゼロ」と言った途端に企業は動き出しました。そういう意味では、やはり、政府によるコミットメントがしっかりと示されれば企業も動く部分が多いと思うので、国家としての政策と、企業の取り組みの遅れには相関があるという気がしていますし、日本政府の取り組みに期待したいです。

―― 日本企業に人権に関するコンサルティングやアドボカシーを行う中で、日本での「ビジネスと人権」の現状をどのように感じておられますか。

2018年に弁護士として東京で活動し始めた当時は、日本では「ビジネスと人権」黎明期で、多くの企業はまだ手探りという状況でした。振り返ってみると、その当時から取り組んでいた企業が、今まさに日本の中でリーディングカンパニーになっています。

そこからわずか4年で、日本企業の中でも問題意識や本質的な課題認識で取り組んでいる方々と出会うことができましたが、一方で、「なぜ人権に取り組まなければいけないのか」というところが、まだ腹落ちしていない企業も多いようにも感じます。

個別の企業におけるガバナンス、あるいは人権に関する研修や外部のNGOとのコラボレーションといったアプローチも個別の人権課題解決に向けて必要ですが、そもそも「ビジネスと人権」の問題の根底にある経済システムそのものを変えていかないと、結局、問題の根源が解決しないという点については、やはり、企業の皆さんも「一社だけでは具体的な取り組みが難しい」ということになるので、すごく難しいと感じます。

ただ、「指導原則」の三本柱の一つ目は、国家が人権を保護する義務です。それが当然の大前提になるはずで、そういう意味では日本政府の取り組みはまだまだ不十分です。まさに水産業で今回、IUU(違法・無報告・無規制)漁業に関する法が改正されたのは、皆さんが議論を推し進めてこられた成果だと思いますが、やはり、欧米が先行しており、人権の視点も十分とは言えません。

タイの漁業現場では人権侵害が報告されている。映画「Ghost Fleet」(※)より。 ©Vulcan Productions, Inc. and Seahorse Productions, LLC.

タイの漁業現場では人権侵害が報告されている。映画「Ghost Fleet」(※)より。 ©Vulcan Productions, Inc. and Seahorse Productions, LLC.

NGOなど市民社会からの後押しが足りないということもあります。やはり、日本社会全体の人権に対する問題意識や、それを語り合う場ですとか、あるいは、遡って学校教育のあり方といったところが、日本企業で「ビジネスと人権」の重要性が認識されづらいという現状にもつながっていて、本当に一朝一夕では変わらない。対症療法的に、人権デュー・ディリジェンスのチェックリストがあればできるという問題ではないと、最近ひしひしと感じています。

―― 日々、企業の人たちとどんなことを心がけて対話しておられますか。

まず、「ビジネスと人権」が何か企業の外の問題ではなく、皆さん自身も当事者であることをどうしたらお伝えできるかなというのをすごく考えています。

例えば、労働者の団結権や団体交渉権の話をしたときに、日本企業の担当者で、自分にも労働者としての権利がある、ライツホルダー(rights holder; 権利保持者)であると感じている方が少ないという印象があります。サプライヤーに団結権を認めると、ストライキが起きる、労使交渉が必要となる、訴訟も頻発する……そのような懸念を示す方が予想以上にいるのだと。単なるサプライチェーンの「マネジメント」問題のようにとらえられないようにするにはどうしたらいいかなと思っています。

それに関連して、日本企業の方とお話していて感じるのは、その方自身も市民であるという感覚が実はそれほどないということです。本来であれば、市民社会の中に企業も存在し、そこには同時にNGOやNPOといったソーシャルセクターもあるはずですが、「企業 vs. 市民社会」のようなとらえ方をされることが多いように感じます。それはメディアの責任でもあると思いますし、日本企業の長時間労働も、企業以外のコミュニティとの関わりが希薄になりがちな一因ではないでしょうか。

自らの市民性に無自覚であることは、今の日本社会全体の課題だという気がしています。最終的には一人ひとりが市民であり、企業の中の自分という立場だけではなく、社会のほかの場面での自分もいます。「ビジネスと人権」の意義や役割をより広い観点から共有するために、どのような視点が必要かという点を意識しています。

市民による反戦デモ。平和であること、人権が守られていること。そういう社会でなければ、その社会の一員である一人ひとりの市民も企業も存続し得ない。(写真撮影:山岡未季)

市民による反戦デモ。平和であること、人権が守られていること。そういう社会でなければ、その社会の一員である一人ひとりの市民も企業も存続し得ない。(写真撮影:山岡未季)

―― ネガティブなリアクションもあるのでしょうか。

「コストがかかる」とか「結局、消費者から選ばれないと難しい」とか、あるいは、「経営者がやってくれない」という声はよく聞かれます。気候変動など、優先順位が高くなっている課題は「人手が足りない」という悲鳴が多いでしょうか。

総論は皆さん賛成だと思います。「搾取したい」と思って企業活動している人はいないはずですから。ただ、現場担当者が一人ではなかなか変えられないから大変なのだろうと思います。

それから、「これまで人権について全く考えたことがない」という声や「人権とわがままの違いがわからない」といった質問も多いですね。お話する中で、人権が何か特別なものにとらえられてしまっているところに、もどかしさも感じます。

佐藤 暁子(さとう あきこ)

1984年東京都生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒。2009年一橋大学法科大学院修了後、司法試験合格。2010年在カンボジア名古屋大学日本法教育研究センターにて日本法非常勤講師。2012年弁護士登録。2016年オランダ・ハーグのInternational Institute of Social Studiesにて開発学(人権専攻)修正過程修了。2018年より国内でビジネスと人権の普及・浸透に取り組む。2018年~2022年4月、認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ事務局次長。2022年4月より、国連開発計画(UNDP)にてビジネスと人権プロジェクトのリエゾンオフィサー(在バンコク)。

取材・執筆:井内千穂

中小企業金融公庫(現・日本政策金融公庫)、英字新聞社ジャパンタイムズ勤務を経て、2016年よりフリーランス。2016年〜2019年、法政大学「英字新聞制作企画」講師。主に文化と技術に関する記事を英語と日本語で執筆。

-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)

-2560-×-1536-px-1024x614.png)